L’homme n’est bien entendu pas la seule source de CO2 à alimenter l’atmosphère : de manière parfaitement naturelle, et ce depuis des milliards d’années, l’atmosphère « échange » du carbone avec d’autres stocks de carbone existants sur terre, contenus dans des réservoirs où ce carbone est présent sous une forme ou sous une autre.

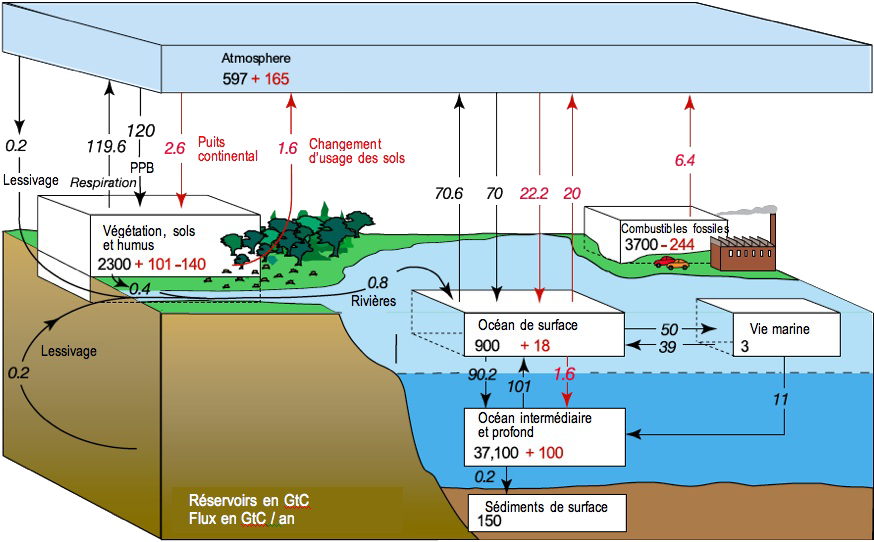

Représentation des stocks de carbone sur Terre susceptibles d’alimenter des échanges à l’échelle du siècle (ce diagramme ne représente donc pas le carbone contenu dans le calcaire, qui est de très loin le stock le plus important de la planète), et des flux annuels de carbone, le tout en milliards de tonnes de carbone (notées GtC).

- Les flux en noir représentent les échanges « naturels », autrement dit ceux qui étaient les seuls à exister avant le début de l’ère industrielle, et les valeurs en noir pour les stocks représentent l’état (reconstitué) de 1750, avant le début des activités industrielles.

- Les flux en rouge représentent l’effet des activités humaines (flux renforcés, diminués, ou créés), pour la moyenne de la décennie 1990, et les valeurs en rouge pour les stocks représentent la variation de 1750 à 1994.

Ce diagramme signifie par exemple (les explications complémentaires sont plus bas dans le reste de la page) :

- que les sédiments de surface (la fraction des sédiments océaniques qui est au contact de l’eau) contiennent 150 milliards de tonnes de carbone, montant inchangé depuis le début des activités industrielles,

- que l’océan intermédiaire et profond contenait 37.100 milliards de tonnes de carbone en 1750, montant qui a augmenté de 100 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles,

- que les écosystèmes continentaux contenaient 2.300 milliards de tonnes de carbone en 1750 (dans les plantes, les sols et l’humus), montant qui a augmenté de 101 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles au titre de l’accroissement de la productivité des plantes, mais qui a baissé de 140 milliards de tonnes de carbone sur la même durée à cause de la déforestation et éventuellement du déstockage d’une partie du carbone du sol,

- que l’atmosphère contenait 597 milliards de tonnes de carbone en 1750, montant qui a augmenté de 165 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles suite aux émissions de CO2,

- que le stock de combustibles fossiles (tout agrégé : pétroles, gaz, charbons) valait environ 3700 milliards de tonnes de carbone en 1750 – avant que l’on ne commence à piocher dedans – et que fin 1994 nous avions « déstocké » (en fait brûlé, donc avec transfert de CO2 à l’atmosphère) environ 244 milliards de tonnes de carbone (pour info entre 1994 et 2005 cette valeur a augment de 30%).

Il est important de noter que les échanges « naturels » – ou encore pré-industriels – entre l’atmosphère et le reste de la planète sont/étaient équilibrés : dans cette situation, il « monte » 70,6 milliards de tonnes par an des océans et 119,6 GtC par an des écosystèmes continentaux (respiration des plantes, animaux et micro-organismes décomposant les débris organiques), soit 190,2 Gt , et il en « descend » 70 (vers les océans), 120 vers les sols (photosynthèse), et 0,2 sous forme de « lessivage » (le CO2 atmosphérique se dissout dans l’eau de pluie), soit 190,2 également. Des échanges préindustriels équilibrés sont bien évidemment la contrepartie logique d’une teneur atmosphérique en CO2 qui est restée constante sur plusieurs milliers d’années avant 1750.

NB1 : les émissions de CO2 d’origine fossile, qui sont à 6,5 milliards de tonnes de carbone – environ 24 milliards de tonnes de CO2 – par an sur ce diagramme (ce qui correspond à la moyenne de la décennie 1990) sont désormais de presque 8 milliards de tonnes de carbone par an – quasiment 29 milliards de tonnes de CO2.

NB2 : PPB signifie Productivité Primaire Brute (il s’agit du produit brut de la photosynthèse).

Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007.

Comme on le voit dans le diagramme ci-dessus, ces réservoirs et ces échanges sont nombreux et variés. Le plus souvent, que ce soit dans les stocks ou les flux représentés, le carbone n’est pas présent à l’état pur, mais associé à d’autres atomes (dans les combustibles fossiles il est associé à de l’hydrogène pour former des hydrocarbures, dans l’océan il est associé à de l’oxygène et éventuellement de l’hydrogène pour former des ions carbonate et bicarbonate, dans les émissions des océans ou des écosystèmes continentaux il est associé à de l’oxygène pour faire du CO2 ou à de l’hydrogène pour former du méthane (et encore d’autres composés très minoritaires en masse), l’essentiel du stock atmosphérique de carbone se trouve dans le CO2, etc.

Toutefois, dans ce genre de diagramme, on ne mentionne que le poids du carbone présent dans les stocks ou échangés dans les flux, pour pouvoir faire facilement des comparaisons et des correspondances (c’est le même principe que celui de la conversion en « consommation d’alcool pur » lorsque l’on regarde la consommation par pays de boissons alcoolisées). L’ensemble de ces flux s’appelle le « cycle du carbone », et la plus grosse partie de ces échanges sont « naturels ». La planète ne nous a pas attendus pour avoir un cycle du carbone ! Pour autant, il est bien évidemment illégitime de déclarer d’entrée de jeu que l’influence humaine est négligeable avant même d’avoir regardé les chiffres en détail.

Pour les échanges dits « naturels » la situation se présente comme suit :

- 120 Gt – dans chaque sens – sont échangés chaque année entre les écosystèmes continentaux et l’atmosphère. Le flux descendant est bien entendu celui de la photosynthèse, et ce CO2 consommé par les végétaux se retrouve dans le stock de carbone des écosystèmes continentaux. Le flux montant est double :

- un premier terme (qui fait environ la moitié des 119,6 GtC/an) provient de la respiration des plantes (qui respirent, si si !) et animaux « macroscopiques »,

- le deuxième terme provient de la respiration des organismes « microscopiques », en particulier des micro-organismes qui décomposent les végétaux morts (c’est pourquoi on dit parfois que la moitié du flux montant provient de la décomposition des organismes morts). Ce flux est pour partie saisonnier, car il est notamment nourri par la décomposition des feuilles tombées à l’automne,

- 70 Gt – dans chaque sens aussi – le sont entre l’océan de surface et l’atmosphère. Ici, point de vie pour alimenter les échanges : la cause est purement physique. Il se trouve que l’eau chaude dissout moins bien le CO2 que l’eau froide, et donc quand on chauffe de l’eau qui contenait du CO2 à sa limite de capacité pour la température de départ (on parle d’eau saturée en CO2) elle ne va pas pouvoir « garder » tout ce CO2 dissous et va en cracher une partie dans l’air. Inversement, quand l’eau se refroidit, elle augmente sa capacité de stockage en CO2 dissous et elle va donc pouvoir « pomper » du CO2 supplémentaire en provenance de l’atmosphère. Cette propriété que l’eau a de disposer d’une capacité de stockage du CO2 qui varie avec la température fournit l’explication aux échanges avec l’océan :

- là où l’eau océanique est en train de se refroidir, le flux de CO2 va de l’atmosphère vers l’océan ; en pratique ce sont donc les courants océaniques de surface en provenance des tropiques et à destination des pôles (car l’eau était chaude au départ et se refroidit) qui « pompent » le CO2 atmosphérique,

- là où l’eau océanique est en train de se réchauffer, c’est l’inverse : le CO2 qui devient « en excès » dans de l’eau saturée est émis vers l’atmosphère,

- la boucle se boucle à cause de la circulation océanique globale : le CO2 émis par l’eau qui se réchauffe a bien évidemment été absorbé à un moment où cette même eau était en train de se refroidir, « ailleurs sur terre », au sein d’un autre courant.

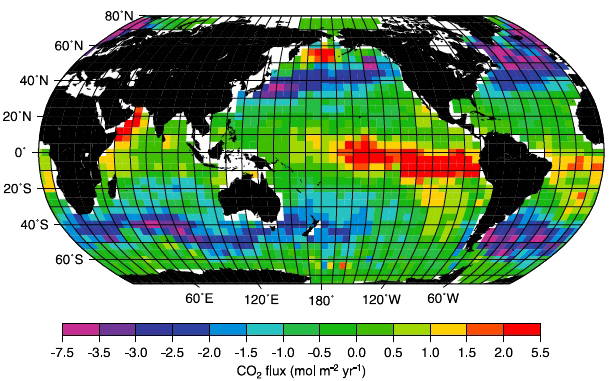

Répartition géographique des échanges mensuels de CO2 entre l’océan et l’atmosphère, calculée à partir de 41 ans de mesures du pH de l’eau de surface et de la vitesse du vent.

Les cases jaune / rouge correspondent à un flux « montant » vers l’atmosphère et les cases vert / bleu à un flux descendant.

Il est facile de constater que le flux montant prend essentiellement place dans le pacifique Est, là où les eaux froides et profondes de la circulation océanique mondiale montent à la surface (upwelling) et se réchauffent, larguant alors du CO2.

A l’inverse, les courants de surface où l’eau se refroidit (dont le Gulf Stream, à droite de la planisphère) sont des lieux où le flux est « descendant ».

Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007.

- 40 à 50 Gt – dans chaque sens – sont enfin échangés entre l’océan de surface et la vie marine (laquelle, soit dit en passant, représente un stock de carbone ridicule : 3 milliards de tonnes, quand la vie terrestre en fait 1500 !). Le principe est le même que sur terre : les organismes marins végétaux (algues et phytoplancton, essentiellement) consomment du CO2 – dissous dans l’eau, certes – ce qui constitue un puits. Ces organismes sont ensuite soit mangés (vivants ou morts) par des animaux qui respirent (première source de CO2), soit meurent sans être mangés. Dans ce dernier cas, leurs restes sont alors pour une petite partie entraînés vers les fonds marins, où ils sédimentent et/ou alimentent une vie anaérobie (ce qui produit alors du méthane), et pour l’essentiel décomposés par des micro-organismes aérobies dont la respiration restitue du CO2.

Si l’homme n’a pas créé le cycle du carbone, il y a rajouté « ses » échanges qui font toute la différence dans le cadre du changement climatique. Il y a d’abord des rajouts directs :

- l’émission dans l’atmosphère d’environ 6,5 Gt par an en moyenne sur la décennie 1990 – désormais nous sommes à presque 8 – due à la combustion des énergies fossiles et à la production de ciment,

- 1,5 Gt environ due à la déforestation. L’essentiel de cette dernière est due à du défrichement pour obtenir de nouvelles terres à vocation agricoles (champs ou pâtures), ce qui engendre deux flux de CO2 :

- L’essentiel du bois coupé en pareil cas est brûlé (et souvent le défrichement se fait par le feu), ce qui concourt directement à des émissions de CO2,

- Une fois que la terre est utilisée comme champ, le labourage expose plus fréquemment l’humus à l’air (et plus précisément à l’oxygène de l’air), et cela accélère la décomposition de ce dernier (en fait cela augmente la respiration des micro-organismes aérobie, ce qui n’est pas très étonnant !), avec pour résultat que la teneur en carbone d’un sol cultivé est bien plus basse que celle d’un sol de forêt, ou même de prairie (qui n’est pas labouré), la différence étant alors partie dans l’atmosphère.

Contenus approximatifs en carbone par hectare de divers types d’écosystèmes.

Il est facile de constater que le contenu en carbone des terres de culture est bien plus bas que celui des divers types de forêt.

Source : GIEC, 2001

- Dans le jargon « effetdeserrien », les émissions liées à la déforestation sont souvent désignées sous le vocable « changement d’usage des sols » : on change l’usage d’un sol quand il ne sert plus à héberger une forêt mais à permettre des pratiques agricoles. Il arrive aussi que l’on discrimine les feux de forêt ainsi que les feux « souterrains » de tourbe qui conduisent, comme les feux du défrichement, à des émissions nettes de CO2 (par contre cette catégorie ne comprend pas les feux persistants de mine de charbon, qui peuvent durer très longtemps sans pouvoir être arrêtés).

Il est important de savoir que le flux lié à la déforestation est connu à ± 1 Gt près : c’est une incertitude très significative pour des flux qui sont du même ordre de grandeur !

Ces flux directs supplémentaires ont engendré des flux indirects (en rouge sur le diagramme du haut) qui sont provoqués par une modification de l’équilibre général. Ces premiers flux indirects concernent l’océan :

- l’augmentation de la teneur atmosphérique en CO2 a créé un flux supplémentaire vers l’océan de surface (22,2 milliards de tonnes de carbone par an actuellement) : comme indiqué ci-dessus, la physique est ainsi faite que la proportion de CO2 dans l’air tend à s’équilibrer avec la « proportion de CO2 dans l’eau » (les physiciens parlent d’équilibrage des pressions partielles), et donc plus de CO2 dans l’air augmente – toutes choses égales par ailleurs – le flux descendant vers l’océan.

- mais par ailleurs ce CO2 supplémentaire dans l’air engendre un réchauffement de la surface planétaire, qui se transmet à l’océan, et là les choses vont aller dans l’autre sens. Comme nous l’avons vu plus haut, l’eau chaude dissout en effet moins bien le CO2 que l’eau froide, et donc un réchauffement de l’océan de surface augmente les émissions et affaiblit la dissolution, avec un effet global qui correspond à un flux montant de 20 milliards de tonnes par an en 2007,

- enfin à cause de la circulation océanique verticale, qui prend précisément place là où l’eau est très froide (donc très « chargée » en CO2) une partie du surplus de CO2 absorbé par l’océan de surface est « injecté » dans l’océan profond (1,6 milliard de tonnes par an actuellement). Ces courants thermohalins entraînent le carbone des eaux de surface vers les fonds marins, soit sous forme de carbone dissous, soit sous forme de restes d’animaux qui sédimentent, le soustrayant alors à l’atmosphère pour une durée assez longue. Le carbone dissous sera ramené vers la surface au bout de quelques siècles, au moment de la résurgence en surface des eaux entraînées vers les profondeurs, par contre les sédiments océaniques constituent un stock à rotation plus longue : il faut quelques dizaines de millions d’années avant que le carbone qu’ils contiennent ne soit recyclé par le volcanisme, lorsque la tectonique des plaques (la lente dérive des continents à la surface de la terre) amènera le sédiment au-dessus d’une zone volcanique.

Pour les écosystèmes continentaux, il va y avoir là aussi des effets (indirects) contrastés au surplus de CO2 atmosphérique :

- l’augmentation de la teneur en CO2 dans l’air permet une photosynthèse plus active (du reste l’enrichissement de l’air en CO2 est un procédé utilisé pour accélérer la pousse dans les serres à tomate, preuve que ça fonctionne !), donc une plus grande activité du puits continental,

- mais l’élévation de la température augmente la vitesse de décomposition de l’humus du sol, et donc le flux « montant » de CO2 augmente aussi. Aujourd’hui, il semblerait bien que l’effet « puits » l’emporte sur l’effet « source », le résultat global étant un flux descendant de 2,6 GtC par an dans le diagramme du haut de la page, mais une vraie question est de savoir si cela va durer à l’avenir (voir ci-dessous).

Si nous tentons un bilan provisoire de cette affaire, nous avons donc des émissions directes liées aux combustibles fossiles (environ 6,4 GtC/an sur ce graphique, quasiment 8 aujourd’hui) et à la déforestation (environ 1,6 GtC/an sur ce graphique, quasiment 2,5 aujourd’hui) qui engendrent en réponse un « supplément » d’absorption de l’océan de 2,2 GtC/an environ, et un supplément d’absorption de 2,6 GtC/an des écosystèmes continentaux. Tout collégien en déduira que 6,4 + 1,6 – 2,2 – 2,6 = 3,2, ou encore que l’atmosphère augmente chaque année son stock de CO2 d’un petit 50% de nos émissions directes. C’est la raison qui explique pourquoi il faut diviser les émissions de CO2 par 2 au moins (pour que nos émissions n’excèdent pas la capacité des puits), ce qui finira par arriver de toute façon, la seule question étant quand et comment).

Comment tout cela pourrait-il évoluer à l’avenir ?

- En ce qui concerne l’océan, sa capacité d’absorption continuera à augmenter avec la teneur de l’atmosphère en CO2, mais à diminuer avec une température de surface qui augmente. Un processus pourrait rendre la diminution particulièrement marquée : la stratification de l’océan, qui correspond à la situation où la circulation thermohaline s’affaiblit brusquement en réponse au réchauffement de l’eau de surface. L’océan profond cesse alors de communiquer avec l’océan de surface, et ce dernier, qui ne peut plus profiter d’un courant descendant pour « envoyer plus bas » le CO2 absorbé dans l’atmosphère, va saturer beaucoup plus vite en CO2 (et donc être un puits moins efficace).

- En ce qui concerne les écosystèmes terrestres , l’évolution future dépendra de nombreux paramètres, mais pour résumer on peut dire que :

- au début, et la photosynthèse et la décomposition croissent de concert, car un climat plus chaud et globalement plus humide favorise à la fois la croissance des végétaux et la prolifération des micro-organismes,

- mais le flux descendant (la photosynthèse) dépend en quasi-totalité d’organismes évolués (les plantes), qui souffriront d’un changement climatique majeur, alors que le flux montant est pour moitié environ le résultat de la respiration de micro-organismes qui sont globalement bien plus résistants à un changement de conditions (si ils ont toujours à manger, mais là aussi il y aura encore des végétaux morts à décomposer bien après que les derniers végétaux vivants aient disparu !). Au delà d’un certain degré de changement climatique, le bilan qui est aujourd’hui celui d’une séquestration globale pourrait devenir celui d’une émissions globale. C’est un des « scénarios catastrophe » (que je ne souhaite pas vraiment !) que nous allons voir plus bas.

Le scénario catastrophe : les puits deviennent des sources

Si nous résumons ce qui précède, il y a donc deux « puits » naturels pour reprendre le CO2 que nous émettons dans l’atmosphère :

- les écosystèmes continentaux, mais qui resteront, même non modifiés, de « petits » puits (ils ne pourront pas retirer beaucoup plus de CO2 que ce qu’ils font aujourd’hui, et en outre ils ne peuvent stocker une quantité de carbone bien supérieure à l’actuelle : une fois que l’on a planté des forêts partout où l’on peut – et on ne peut pas en planter tant que cela – on a fait à peu près tout ce que l’on pouvait faire pour accélérer le processus),

- l’océan.

Pour les écosystèmes terrestres, c’est le sol qui contient l’essentiel du carbone, y compris pour les systèmes forestiers : le gros stock de carbone dans une forêt est… sous la surface. Il s’agit à la fois de parties de plantes ou détritus de plantes (racines, bois mort ou feuilles mortes, humus) et d’organismes vivants (microbes, champignons, vers de terre…). Pour le moment, dans un écosystème à maturité, la décomposition des détritus organiques du sol conduit à des émissions de gaz carbonique qui compensent globalement l’absorption de gaz carbonique par les plantes (voir plus haut).

Avec un « petit » changement climatique, cette décomposition s’accélère, mais la photosynthèse aussi. Avec un « gros » changement climatique, les plantes vont se mettre à dépérir, et donc le CO2 qu’elles absorbent va baisser, alors que la décomposition continuera à émettre de plus en plus, et l’écosystème dans son ensemble peut passer de puits à source. Les forêts boréales, qui devraient particulièrement se réchauffer, pourraient suivre cette évolution, et des craintes existent aussi pour la forêt amazonienne, où la végétation pourrait souffrir par suite d’un assèchement du climat. Il est bien évident qu’en pareil cas, comme le processus d’auto-entretient (moins de forêts → plus de CO2 émis dans l’air → plus de réchauffement climatique → encore moins de forêts), il est très difficile de savoir où est le nouveau point d’équilibre (et quelle biomasse il reste à l’arrivée).

Un autre scénario catastrophe pourrait être lié à un nouveau stock de carbone fossile sous terre découvert il n’y a pas très longtemps (dans les années 1960) : les hydrates de méthane. Un hydrate de méthane se forme quand du méthane (composant principal du gaz naturel, et par ailleurs gaz à effet de serre) et de l’eau sont réunis à basse température et à haute pression (ce composé était à l’origine surtout connu comme une plaie des gazoducs en zones froides !).

L’hydrate de méthane est donc un cristal d’eau et de méthane, comme la glace est un cristal d’eau seule. Il n’y a pas de réaction chimique dans la formation de ce composé, et une simple élévation de température suffit à dissocier le méthane et l’eau. Sur Terre, il y a deux endroits où les conditions favorables à sa formation sont naturellement réunies :

- au sein des sédiments océaniques, sous quelques centaines de mètres d’eau (il fait froid et la pression est élevée), à cause du méthane provenant de la décomposition du plancton mort qui tombe en permanence de la surface océanique,

- sous le pergélisol, qui est le sol gelé en permanence des hautes latitudes (Nord de la Russie, du Canada), car on y trouve aussi du méthane, de l’eau (de la glace) et des hautes pressions (en allant assez profond).

Un effet d’emballement pourrait se mettre en route à partir de ces hydrates avec un début de réchauffement, qui conduirait à leur largage plus ou moins significatif dans l’atmosphère.

Le réchauffement climatique est également susceptible de ralentir fortement les courants océaniques allant de la surface vers les profondeurs (les courants thermohalins), voire de les supprimer. Comme ce sont ces courants qui entraînent le carbone dissous en surface dans les profondeurs, où se trouve le « grand puits », l’océan de surface étant un « petits puits » (comme on le voit sur le graphique du haut de la page, l’océan intermédiaire et profond stocke 30 à 40 fois plus de carbone que l’océan de surface), on peut imaginer que sans circulation thermohaline l’océan devienne un puits marginal, qui finira en outre par « recracher » son CO2 sous l’effet de la hausse de température au bout d’un certain temps.

On voit donc qu’il existe un risque que les puits – pris dans leur ensemble – s’atténuent puis disparaissent. En pareil cas, le système « s’emballerait », avec accumulation croissante, auto-entretenue, de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Personne ne sait à quel niveau d’élévation de température cela nous conduirait lorsque le nouvel équilibre se fera : 10 degrés en plus ? 20 ? 50 ?

Il existe maintenant de plus en plus de modèles couplant évolution du climat et évolution des puits de carbone. Ce qui suit présente deux résultats, l’un venant du centre de modélisation britannique Hadley Centre, dont les modèles sont considérés comme étant parmi les plus avancés au monde, et l’autre par l’un des grands centres français d’étude du changement climatique, l’IPSL. Il est important de noter que la simulation présentée ci-dessous ne prend cependant pas en compte les risques liés au méthane.

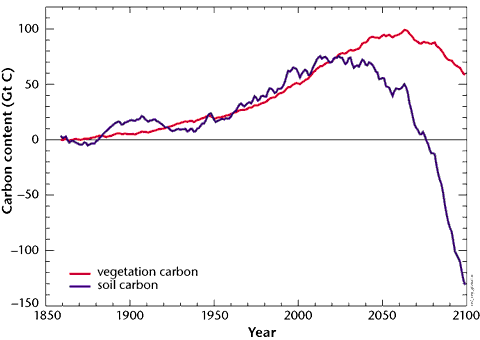

Simulation du Hadley Centre sur la variation du contenu en carbone des sols d’ici à 2100 sous l’effet d’un changement climatique croissant.

On voit clairement que les sols passeraient du stade de puits à source (la courbe violette commence à descendre) vers 2050, et que la végétation suivrait le même chemin peu de temps après (la courbe rouge plafonne puis descend, maais beaucoup moins vite).

Le largage des sols vers l’atmosphère totaliserait environ 200 Gt de carbone entre 2050 et 2100. Les émissions d’origine humaine suivent le schéma IS92a, qui est un scénario « business as usual », et qui conduit à un doublement de la concentration atmosphérique en CO2 en 2100 (de 350 à 700 ppmv) hors rétroactions naturelles.

L’expérience de l’IPSL donne des résultats qualitativement similaires.

Source : Hadley Centre, 2001

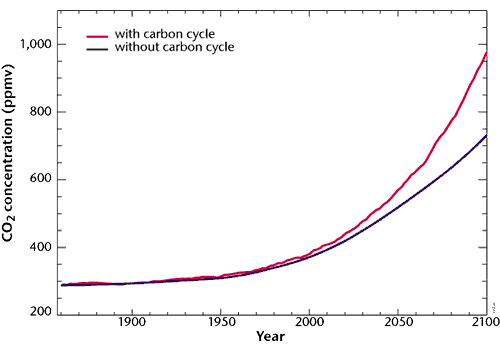

Concentration en CO2 dans l’atmosphère:

- courbe noire: avec une capacité d’absorption des écosystèmes terrestres qui reste intacte (courbe noire)

- courbe rouge: si prend en compte l’affaiblissement du puits continental puis son passage comme source, sous l’effet de la modification du climat.

Dans ce deuxième cas la concentration en CO2 est 30% plus élevée en 2100 (1000 ppmv au lieu de 750). Les émissions humaines suivent aussi le scénario IS92a.

L’expérience de l’IPSL donne des résultats qualitativement similaires.

Source : Hadley Centre, 2001

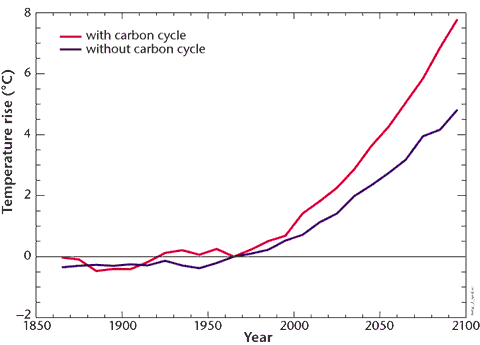

Élévation de température moyenne:

- courbe noire: avec une capacité d’absorption des écosystèmes terrestres qui reste intacte (courbe noire)

- courbe rouge: si prend en compte l’affaiblissement du puits continental puis son passage comme source, sous l’effet de la modification du climat.

Dans ce deuxième cas la concentration en CO2 est 30% plus élevée en 2100 (1000 ppmv au lieu de 750). Les émissions humaines suivent aussi le scénario IS92a.

L’hypothèse pour les émissions anthropiques est toujours la même (scénario IS92a du GIEC). On voit que la prise en compte des interactions entre climat et cycle du carbone induit un fort surplus de l’augmentation de la température : de 5°C en 2100 (hypothèse haute du GIEC) on passerait à 8°C (ce qui rend possible 15 à 20°C d’augmentation de la température moyenne sur certaines zones continentales, et de 20 à 30 °C aux pôles).

Là aussi l’expérience de l’IPSL donne des résultats qualitativement similaires, quoi que les élévations de température soient moins importantes, mais il n’en subsiste pas moins un écart conséquent selon que l’on prend en compte les effets du changement climatique sur le cycle du carbone ou pas.

Source : Hadley Centre, 2001

Cette crainte de voir les écosystèmes continentaux se transformer de puits en source a été renforcée par l’observation de deux évolutions en Europe :

- une évaluation de la conséquence de la canicule de 2003 sur les échanges de CO2 cette année là,

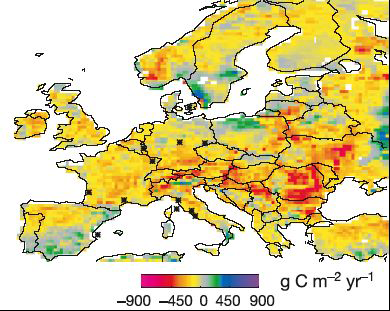

Écart de productivité primaire nette entre l’année 2003 et une année « normale », en grammes de carbone par m² (la productivité primaire nette correspond à la quantité de carbone que la photosynthèse retire à l’atmosphère, déduction faite de ce qui y retourne à cause de la respiration des plantes).

La normale correspond à la moyenne de la période 1998-2002).

Ces valeurs sont issues d’un bilan simulé à partir d’un échantillonnage. Partout où il y a du rouge, cela signifie que la productivité a baissé, reflétant en cela le stress hydrique et thermique des végétaux. Et peut-être que l’été 2003 sera l’été normal en 2050…

Source : Ciais et al., Nature, septembre 2005

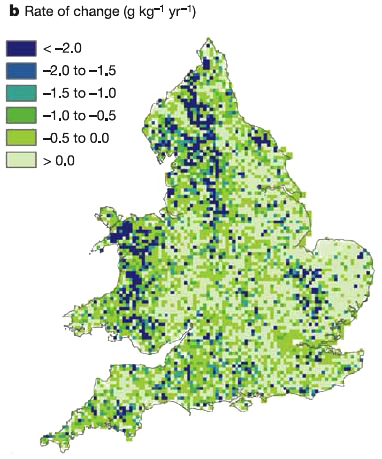

- une mesure du contenu en carbone des sols sur une large partie de la Grande Bretagne à 30 ans d’intervalle.

Evolution du contenu en carbone des sols en Grande-Bretagne entre 1978 et 2003, en grammes de carbone gagnés ou perdus par kg de carbone initialement présent et par an (carte dressée à partir de 3000 points de mesure).

Plus c’est foncé et plus le déstockage a été important, seule la zone la plus claire ayant conservé ou gagné du carbone.

Il est facile de constater que les sols ont globalement perdu du carbone sur la période, et l’ordre de grandeur de ce qu’ils ont perdu est comparable à ce que la végétation située sur la même zone a stocké.

Source : Bellamy et al., Nature, septembre 2005

La question est donc posée de savoir « à quelle distance » nous sommes d’un « renversement » des puits de carbone continentaux. Si ce renversement arrive, c’est une très mauvaise nouvelle : nous aurons mis en route une machine infernale dont il est difficile de dire où elle s’arrêtera.

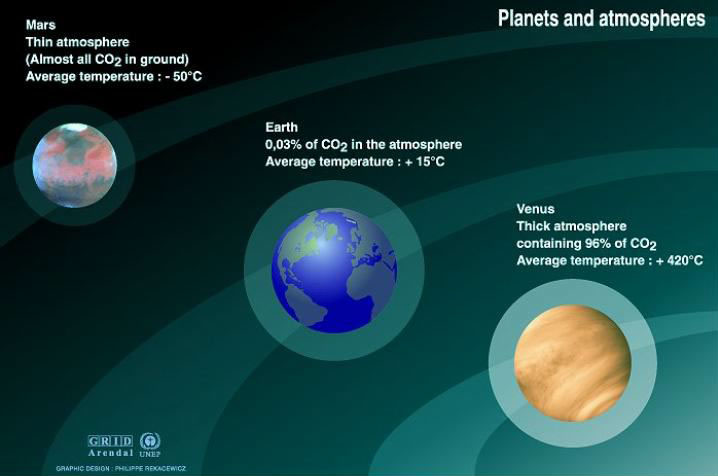

Vénus, une très belle cocotte… minute

Nous avons près de chez nous un cas de figure extrême, montrant que l’effet de serre, poussé à ses limites, n’a justement pas beaucoup de limites : Vénus, notre proche voisine du système solaire, mérite bien son nom : c’est torride ! En effet, cette planète, à peu près de notre taille, et un peu plus près du soleil il est vrai (100 millions de km contre 150 millions pour la Terre), dispose d’une atmosphère essentiellement composée de gaz carbonique, qui est l’un des principaux gaz à effet de serre.

Si nous « déplacions » la terre sur l’orbite de Vénus, la température de notre planète passerait de 15 à 50 °C environ, or il règne à la surface de Vénus une température de 420°C et une pression de 90 atmosphères (celle qui règne sous 900 mètres d’eau).

Concentration en C02 et températures moyennes dans l’atmosphère de différentes planètes.

Source : Calvin J. Hamilton, Views of the solar system; Bill Arnett, The nine planets, a multmedia tour of the solar system

L’essentiel de ce surcroît de température et de pression par rapport à la Terre est dû au très fort effet de serre de Vénus, et non à une plus grande proximité du soleil. Mercure, bien plus proche du Soleil, mais qui n’a pas d’atmosphère, et donc pas d’effet de serre, a une température de surface qui n’est « que » de l’ordre de 170°C.

Il n’est bien sûr pas question que la température de la Terre grimpe jusqu’à 400 °C par suite du changement climatique induit par l’homme, heureusement ! Il faudrait en effet, pour cela, que tout le calcaire sur Terre retourne dans l’atmosphère sous forme de CO2, et cela n’est pas vraiment prévu pour le moment. mais il n’en reste pas moins que la température de Vénus illustre le fait que l’effet de serre peut être une « cocotte-minute » très efficace, et qu’il faudrait se garder de trop monter le thermostat, de peur que des processus qui ne nous demanderaient plus rien se chargent d’accélérer la chose sans que nous ne puissions rien y faire…