Article publié dans le journal Les Echos du 8 juin 2000.

Thomas Gladwin est professeur à la University of Michigan Business School.

La majorité des auteurs ayant contribué à cette série sur » L’Art de la Stratégie » [NDR : cet article est extrait d’une série des Echos intitulée « l’Art de la Stratégie » et comportant essentiellement des articles d’enseignants dans des cycles de management ou de consultants] ont souligné les dimensions économiques et technologiques de la stratégie d’entreprise. Certains ont examiné l’aspect social du sujet, mais personne ne l’a relié au monde naturel. Presque tous ont bâti leur argumentation sur le royaume instrumental des marchés et la répartition efficace des ressources, éludant en général la question de savoir comment la stratégie se rattache à ses objectifs ultimes (l’humanité et l’épanouissement de l’homme) et aux moyens ultimes (la capacité de la biosphère à assurer la vie).

Ces auteurs semblent partir du principe implicite que croissance durable et progrès technologique sont inévitables. Ils ont tendance à se focaliser sur les questions immédiates aboutissant à la formulation d’un management stratégique magistral plutôt que sur les processus systémiques, non linéaires, lents, à large échelle et à long terme, qui doivent définir la stratégie des prochaines décennies.

Dans cet article publié dans le dernier cahier, j’aimerais tenter de rééquilibrer les choses.

Les biais que je viens de citer ne sont pas atypiques des théoriciens du management. Toutefois, lorsque les affaires en général – et la stratégie en particulier – ne sont pas reliées à la biosphère, à la communauté humaine dans son ensemble et à des principes de bonne conduite dans notre monde, on assiste à de multiples dysfonctionnements. Notre logique stratégique, par exemple, se détourne des interdépendances fondamentales (et des vulnérabilités allant de pair) qui déterminent en définitive le succès de notre organisation et notre survie ; nous restons totalement imperméables aux obligations et aux engagements moraux que les parties prenantes associent à une maîtrise « responsable » de la stratégie ; notre capacité créative à prévoir de glorieuses opportunités pour l’entreprise tout en assurant la satisfaction de nos besoins humains fondamentaux est limitée ; et notre quête d’un sens et d’un véritable objectif dans ce monde est freinée parce que l’on décourage les questions de fond aussi graves que « pour qui, où, quand et pourquoi cherchons-nous à maîtriser la stratégie ? ».

Pourquoi c’est important

Les menaces qui pèsent sur l’intégrité, la productivité et la résistance des systèmes naturels et sociaux qui assurent notre existence ont été largement soulignés par les scientifiques ces dernières années. Parmi les exemples bien documentés, citons la surexploitation du stock ichtyologique [NDR : il s’agit du stock de poissons], la réduction alarmante des eaux souterraines sur tous les continents, l’assèchement des rivières, le surpâturage et l’érosion du sol.

Les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmentent, les températures moyennes s’élèvent partout dans le monde, la fréquence et l’intensité des phénomènes naturels s’amplifient, la surcharge de nitrates acidifie les rivières et, les lacs, les rayons ultraviolets sont de moins en moins filtrés à cause de la diminution de l’ozone stratosphérique, et des produits chimiques persistants ainsi que des métaux lourds toxiques s’accumulent régulièrement dans les organismes et les écosystèmes.

Les forêts se rétrécissent, les zones humides hautement productives disparaissent, surtout dans les régions côtières, et les récifs coralliens meurent ; des écosystèmes naturels se perdent à cause des taux exponentiels de changements dans l’utilisation de la terre; les invasions d’espèces en dehors de leur territoire naturel augmentent à cause du trafic mondial et les espèces s’éteignent mille fois plus vite que la normale.

Notre réaction réflexe, face à de telles informations, est un comportement psycho-dynamique de rejet, de refoulement ou de rationalisation. Mais les « maîtres » de la stratégie sont bien obligés de convenir que l’accroissement de la population et l’augmentation de la consommation des ressources bouleversent notre planète comme jamais auparavant, et ce à un rythme et dans une proportion encore jamais vus. Les scientifiques nous signalent que nous sommes en train de dévorer le capital naturel de la planète, de dépasser toute une série de seuils de rendements durables, et de fomenter des conflits pour plusieurs générations du fait de la rareté grandissante des ressources naturelles.

La détérioration régulière de la santé biophysique de la Terre est étroitement liée à la stagnation ou à la diminution de la qualité de vie de la majorité des êtres humains.

L’accroissement global de la population mondiale, la pauvreté persistante et une désintégration sociale galopante ne sont que quelques-uns des problèmes posés. Selon les rapports des Nations unies, la population mondiale, après avoir grimpé de 1,6 milliard d’habitants en 1900 à plus de 6 milliards aujourd’hui, devrait atteindre le chiffre de 8 milliards en 2020 (malgré la baisse du taux de fécondité) et se stabilisera peut-être autour de 9 à 10 milliards d’ici à 2050. Pendant que vous lisez cet article, la population nette de la planète aura augmenté de 1.800 personnes, sachant que 350 millions de couples environ n’ont toujours pas accès à la planification familiale.

La pression démographique et les dangers économiques, écologiques et politiques qu’elle entraîne encouragent les migrations internes et transfrontalières. La migration des zones rurales vers les zones urbaines engendre des mégalopoles, spécialement dans les pays en voie de développement. Les experts médicaux affirment que l’environnement épidémiologique se détériore. Des maladies anciennes, comme la tuberculose, resurgissent, et de nouvelles, comme le sida, font leur apparition.

Les chiffres mondiaux sur la pauvreté persistante sont encore plus angoissants. Environ 37.000 enfants mourront aujourd’hui pour des raisons liées à la pauvreté ; plus de 260 millions d’enfants ne sont pas scolarisés aux niveaux primaire et secondaire ; 840 millions de personnes souffrent de dénutrition ; 850 millions d’adultes sont illettrés ; 880 millions d’individus n’ont pas accès aux services de santé ; 1 milliard d’êtres humains n’ont pas d’abri digne de ce nom ; 1,3 milliard de personnes (dont 70 % de femmes) essaient de vivre avec moins de 1 dollar par jour, soit 200 millions de plus qu’au cours de la dernière décennie ; 2 milliards d’individus n’ont pas d’électricité et 2,6 milliards ne disposent pas des installations sanitaires de base.

La misère se traduit par une désintégration sociale massive. Près de 1,2 milliard d’adultes sont au chômage ou honteusement sous-employés, avec une rémunération en deçà du salaire de subsistance. Ce chiffre représente le tiers de la main d’oeuvre mondiale, et le pourcentage le plus élevé depuis les années 30. Plus de 250 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans font partie de la main d’oeuvre enfantine.

L’inégalité des revenus augmente au sein des nations et entre elles. On estime aujourd’hui que la part du revenu mondial détenue par le cinquième des personnes les plus riches du monde est 74 fois plus élevée que celle du cinquième le plus pauvre : un écart qui a doublé au cours de ces trente dernières années. D’après le magazine « Forbes« , la richesse cumulée des 225 plus grosses fortunes mondiales est égale au revenu annuel cumulé de la moitié de l’humanité la plus pauvre. L’accentuation de ces écarts engendre colère, frustration, aliénation, anomie et désespoir.

Quel est le rapport avec « L’Art de la Stratégie » et ceux qui sont engagés dans les affaires sur le plan mondial ? La réponse est évidente. Si ces tendances ne sont pas corrigées, elles augmenteront substantiellement les risques externes de toutes sortes, et imposeront des contraintes massives sur « 1’espace opérationnel » disponible pour le développement des affaires. Dans de nombreuses parties du monde, la dégradation de l’environnement et la rareté grandissante des ressources, cumulées à la densité de la population et à la pauvreté, provoquent déjà des perturbations économiques, des migrations forcées, des querelles ethniques, des crises sanitaires transfrontalières, la famine, l’intégrisme religieux, des conflits régionaux sur l’utilisation des ressources, un affaiblissement des Etats et même un « éco-terrorisme ».

Cette instabilité a des répercussions négatives sur les investissements, ce qui contribue à accélérer à une vitesse grand V la détérioration environnementale et socio-économique. Des zones complètes de la planète, fortement peuplées, disparaissent du « radar » des affaires et du développement du marché.

« L’entreprise morale »

La réalité de cette affirmation est aisément vérifiable.

Le mot « Afrique » n’a été mentionné que deux fois jusqu’ici dans cette série. Et si l’on peut comprendre que certaines personnes essaient de préserver leur santé mentale, il n’est pas acceptable que les cadres habitant les régions du Nord développées se contentent de dire : « Oui, mais tout ce chaos se produira loin de chez nous, alors que nous serons bien à l’abri dans nos forteresses ».

Toute activité – quel qu’en soit l’objet, le lieu et le temps – est affectée de façon directe ou indirecte, immédiate ou finale, par une détérioration écologique et socio-économique quel que soit l’endroit où celle-ci se produit. Le monde des affaires fonctionne à l’intérieur, et donc est dépendant, des processus vitaux de la biosphère qui assurent notre existence.

De la même manière, le bien-être des entreprises passe par des systèmes sociaux en bonne santé. Le monde des affaires ne peut prospérer en l’absence de citoyens éduqués, d’une sécurité et d’un ordre publics, de ressources en termes d’épargne et de crédit, de cadres juridiques adaptés et du respect des lois. Il semble donc logique qu’une entreprise s’attache à protéger, à maintenir et à restaurer si besoin est, l’intégrité, la résistance et la productivité des processus vitaux qui assurent notre existence. Et ces prémisses débouchent inexorablement sur le concept d’entreprise morale.

Pour paraphraser Albert Schweitzer, il est bien de préserver, promouvoir et élever à sa plus haute valeur la vie capable de se développer et il est mal de détruire, abîmer et réprimer la vie capable de se développer. Pour Albert Schweitzer, il s’agit d’un principe fondamental de la morale et un homme (d’affaires) ne possède un comportement éthique que lorsqu’il y consacre sa vie en tant que telle.

Un modèle de stratégie

Le développement durable a été défini par la Commission mondiale de l’environnement, et du développement comme « celui qui satisfait les besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ».

Des centaines de définitions dérivées ont suivi, et la notion même de développement durable semble condamnée à rester confuse, délicate et discutable pendant un certain temps encore. Un phénomène fréquent lors de l’apparition d’une idée nouvelle, forte et d’utilité générale. Il y a un large consensus sur le fait qu’il faut des dotations en capital pour augmenter le bien-être social et garantir aux générations futures une situation qui ne sera pas pire que la nôtre.

Une société faite pour durer vit sur le « revenu » généré par son stock de capital, et non en appauvrissant ce dernier. En revanche, les opinions divergent sur la définition des hypothèses, des conditions et des règles exactes visant à assurer des voies de développement à la fois équitables pour les différentes générations et efficaces dans le temps.

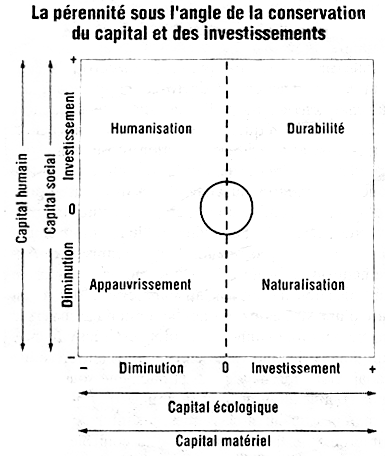

Le modèle du développement durable (figure ci-dessous) suppose que le capital naturel et social complète le capital industriel au lieu de s’y substituer. Il est impératif que chaque type de capital reste intact, car la productivité de l’un dépend de la disponibilité des autres (le modèle abandonne l’hypothèse néoclassique traditionnelle de substitution quasi parfaite des différents types de capital).

A partir de là, il est possible d’évaluer les éléments du capital industriel (c’est-à-dire les stocks de biens de production et de consommation : usines, bâtiments, machines, outils, technologies infrastructures et produits) en fonction de ses conséquences sur les 4 types de capital primaire (potentialités et limitations) :

1) écologique (ressources, processus, fonctions et services biologiques, cycliques et renouvelables);

2) matériel (ressources géologiques ou non renouvelables comme les minerais, les combustibles fossiles et les eaux souterraines fossiles);

3) humain (connaissance, compétences, santé, alimentation, sécurité et motivation des personnes) ;

4) social (ce qui a trait à la société civile, à la cohésion sociale, au respect de la vérité, aux normes de réciprocité, à l’équité, à la responsabilité, à la liberté d’association, à l’ordre public, bref à tout ce qui facilite la coordination et la coopération dans l’intérêt commun).

Une société réellement faite pour durer est une société qui organise son économie de façon à assurer la conservation de son stock de capital écologique, matériel, humain et social, adhérant ainsi à la sagesse populaire ancienne : « Qui veut voyager loin ménage sa monture. ».

Pour renforcer sa pérennité (et stimuler sa capacité à se perpétuer), l’entreprise doit organiser son économie dans l’objectif d’investir dans ses stocks de capital primaire et de chercher à les accroître. Ce principe de restauration est au coeur du « capitalisme naturel », comme l’explique un nouvel ouvrage de Paul Hawkeen, Amory B. et L. Hunter Lovis.

Si l’on associe deux par deux les données du schéma, on obtient quatre états différents pour l’humanité, dont un seul s’avère durable. Le quadrant sud-ouest figure la zone d’appauvrissement, une zone dans laquelle la société vit imprudemment sur un capital de base qui s’évapore. Par conséquent, celle-ci ne se maintiendra que jusqu’à l’épuisement ou la dispersion de son capital naturel hérité (couche arable, biodiversité des espèces, eaux souterraines, carburants fossiles et minéraux), puisqu’elle n’investit ni dans sa conservation ni dans son remplacement.

Ce type de société (trop fréquent aujourd’hui, malheureusement) désinvestit dans sa population, particulièrement ses enfants, et laisse les forces du capital économique mobile, le détachement des élites et les politiques d’intérêts particuliers atrophier les communautés civiques et sociales. Le quadrant sud-est correspond à la zone de « naturalisation », où l’on cherche de plus en plus à adapter les opérations économiques aux impératifs naturels. Cela se fait, cependant, au détriment du capital humain et social ; au moins transitoirement.

On peut citer, à titre d’exemple, la biotechnologie agricole « à vocation écologique » qui menace les fermiers traditionnels, ou les usines automatisées plus propres qui suppriment les fonctions d’assemblage et de fabrication. En l’absence d’autres moyens d’existence durables, ces développements soi-disant « écologiques » peuvent déclencher de forts mouvements de décomposition sociale, voire de soulèvements politiques. Par conséquent, faute d’intérêt concomitant pour la condition humaine, la « naturalisation » peut aller à l’encontre du but recherché.

La même logique s’applique au quadrant nord-ouest de la figure, une zone « d’humanisation » où les opérations économiques revêtent progressivement un caractère plus humain, mais aux dépens d’un capital naturel qui diminue. On citera, à titre d’exemples, le développement des colonies d’habitation dans les zones humides drainées, ou l’exploitation forestière intensive conduisant à la déforestation. Manifestement, les communautés et les emplois créés, sur la base d’une diminution systémique du capital naturel ne sont pas durables à long terme.

L’humanisation et la naturalisation sont fondamentalement complémentaires.

La « société durable »

Il nous reste le quadrant nord-est, la seule zone réellement durable. Là, les développements économique et technologique sont à la fois axés sur, les êtres humains et basés sur la nature. Par conséquent, on évite de détruire les écosystèmes, on protège la productivité et la diversité biologique, on modère le flux physique entropique de matière et d’énergie et on convertit l’économie afin de s’appuyer sur les ressources perpétuelles et sur les technologies résistantes. La société durable socialise l’ordre civique et la prise de décision, démocratise ses environnements politique et professionnel, humanise la création de capital et le travail et concrétise la satisfaction des besoins de l’humanité, en assurant la suffisance nécessaire pour répondre à ceux qui sont fondamentaux.

Ces principes macroéconomiques de développement durable se divisent en une kyrielle de sous-principes, règles et paramètres métriques pour l’application au niveau microéconomique.

L’entreprise durable sur le plan écologique doit :

- supprimer tous ses rejets toxiques dans la biosphère ;

- exploiter les ressources renouvelables comme les forêts, la pêche et l’eau douce à un rythme égal ou inférieur à celui de leur renouvellement ;

- préserver au maximum la biodiversité ;

- chercher à restaurer les écosystèmes qu’elle a endommagés ;

- puiser dans les ressources non renouvelables, comme le pétrole, à une vitesse inférieure à celle nécessaire pour créer des substituts renouvelables offrant des services équivalents ;

- réduire constamment les risques et les dangers ;

- « dématérialiser » en remplaçant la matière, par l’information ;

- enfin, réviser ses processus et ses produits pour les concevoir sous forme de flux matériels cycliques, fermant ainsi la boucle des matières.

L’entreprise durable sur le plan social doit :

- donner autant à la communauté dans laquelle elle opère et vend que celle-ci lui donne ;

- inclure les parties prenantes dans les processus de décision et de planification liés ;

- assurer l’absence de réduction des droits civils et politiques dans les domaines où elle exerce son activité, et promouvoir activement le respect de ces droits ;

- diffuser largement les opportunités économiques et contribuer à la réduction ou à l’ élimination des inégalités injustifiées ;

- éviter toute perte nette de capital humain au sein de la main d’oeuvre et des communautés concernées ;

- ne provoquer aucune perte nette d’emploi productif direct ou indirect ;

- assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de l’humanité avant de répondre aux golfs de luxe.

Un défi à long terme

Le moment du développement durable est venu.

Mais il est important de reconnaître les obstacles énormes qui freinent son acceptation générale et sa mise en oeuvre (pour une étude détaillée, voir « Northem Elite Mind« ) : la pensée mécaniste ; les valeurs traditionnelles axées sur la croissance ; la consommation et les shoots de technologie; les structures institutionnelles comme les systèmes d’imposition et les subventions gouvernementales perverses ; les forces d’inertie profondes, cumulée aux intérêts personnels et aux attitudes de refus.

Aujourd’hui, je vois pourtant comme un signe extrêmement encourageant l’émergence d’un groupe de leaders visionnaires et avertis, qui sont décidés à orienter leur entreprise dans la perspective d’assurer durablement l’avenir humain. Ces managers de la transformation se rencontrent surtout dans des entreprises familiales, de jeunes entreprises axées sur les ressources renouvelables, des compagnies ayant tiré un enseignement des controverses publiques, des entreprises scandinaves dites « culturellement programmées », ou encore des sociétés qui quittent le secteur des produits de base pour s’orienter vers les sciences de la vie, plus axées sur la connaissance.

A ces managers et aux autres pionniers, je conseille de consulter le Word Business Council for Sustainable Development, la société SustainAbility Ltd et la publication « Tomorrow Magazine« .

La transformation de l’entreprise à large échelle est un défi à long terme, et sur plusieurs niveaux, qui suppose des tâches et des rôles de consolidation. Il faut créer des images frappantes d’un futur durable, et instiller la notion de vue à long terme. Il faut que le sens, l’identité et l’objectif de l’entreprise s’alignent sur sa contribution sociale et écologique.

Il faut, enfin, que les leaders remettent en cause les idées bien ancrées en posant les questions fondamentales : quelle est l’empreinte écologique et sociale que nous laissons ? Nos clients ont-ils réellement besoin de nos produits, ou simplement de leurs fonctions ou services ? Est-ce que nous concentrons nos efforts sur des produits de nécessité ou non ?

Créons-nous une valeur authentique pour la société en général, ou cherchons-nous au contraire à lui extorquer de la valeur ? Quelle doit être notre place dans le monde ?

La mise en oeuvre du développement durable doit être dynamisée par des changements radicaux dans la motivation des managers, les systèmes d’information internes et les rapports d’activité remis à l’extérieur.

Il faut organiser des programmes d’apprentissage interne pour stimuler la prise de conscience, la culture et l’enthousiasme stratégique ; infuser des valeurs organisationnelles et des principes éthiques à l’appui ; sceller des partenariats forts avec d’autres entreprises et organismes, administratifs ou non. Et, en dernier lieu, une tâche particulièrement difficile attend les leaders de la durabilité : s’engager à faire pression peur obtenir des institutions publiques et de leurs politiques qu’elles se mobilisent en faveur de cet objectif de développement durable.

« Entre l’idée et la réalité, entre la conception et la création, il y a l’ombre », disait T.S. Eliot. Les notions d’entreprise et de développement durable se situent dans cette zone d’ombre. Le rôle principal des dirigeants d’entreprise, au cours du siècle qui s’ouvre, sera de les amener à la lumière par l’aspiration et l’inspiration.