Texte paru dans la revue du Palais de la Découverte de juillet août 2003

Mai et juin, c’est bien connu, sont des mois particulièrement redoutés des lycéens, à qui l’Education Nationale demande, chaque printemps, de bien vouloir réfléchir à ce que leur inspirent quelques mots, parfois un embryon de phrase, placés sur une petite feuille de papier blanc, surmontée du joli titre que voici : épreuve de philosophie.

Eh bien, quelques décennies après avoir quitté le lycée, il faut y retourner ! « énergie et développement durable », voici qui serait assurément un thème intéressant de dissertation pour nos aspirants philosophes, lesquels seront en outre concernés au premier chef par la question, du moins si l’espérance de vie veut bien se maintenir à 75 ans pour les Français au cours du siècle qui commence. Incidemment rappelons que ce qui est couramment désigné par « espérance de vie » désigne, dans les faits, l’âge moyen du décès actuellement constaté pour des gens nés il y a quelques décennies, et non l’âge probable du décès futur des êtres humains qui naissent aujourd’hui. L’équivalence entre les deux ne tient que pour autant que l’on suppose que le monde qui nous entoure sera voisin, à l’avenir, de ce qu’il est aujourd’hui.

En effet, tous les augures qui se penchent sur notre avenir énergético-climatique nous prédisent, en conséquence de notre tendance à la gloutonnerie énergétique présente, des difficultés diverses à surmonter, difficultés qui pourraient surgir à des échéances qui se comptent quelques fois en siècles, mais parfois en décennies. Peut-on concilier abondance énergétique et « développement durable » ?

Qu’est-ce que l’énergie ?

L’énergie, pour chacun d’entre nous, désigne avant tout notre aptitude à changer le monde qui nous entoure, caractéristique de notre espèce sans équivalent dans le règne animal. L’énergie, c’est ce qui permet de créer du chaud à la place du froid (ou inversement), de déplacer des objets ou des personnes là où ils ne pourraient être autrement, ou encore d’éclairer une scène qui sinon resterait dans le noir. Dire que notre consommation d’énergie augmente, ce n’est rien d’autre que de dire que notre aptitude à transformer le monde augmente : nous savons déplacer de plus en plus vite des objets de plus en plus lourds (à commencer par nos voitures), chauffer des surfaces de plus en plus grandes, réduire ou oxyder des quantités sans cesse croissantes de matériaux….

Souvent, cette manière « intuitive » d’aborder l’énergie nous fait oublier qu’il s’agit aussi, et avant tout, d’une grandeur physique, qui s’exprime en Joules. Elle a certes le défaut majeur d’avoir enquiquiné des générations de lycéens planchant sur la chute des corps, ou la taille de la résistance qui permet de faire tourner le moteur à la bonne vitesse, mais elle présente l’intérêt d’être reliée à des lois qui ne dépendent pas de nous, et qui permettent une description objective de la planète et de ses limites.

L’énergie a cependant la très mauvaise idée d’être gouvernée par deux lois bien connues en physique, les premiers et seconds principes de la thermodynamique : d’une part, il n’est pas possible de créer de l’énergie, mais seulement de la transformer (1er principe), et d’autre part toutes les transformations ne sont pas réversibles (2ème principe). Les conséquences de ces deux lois ne sont pas anodines : l’impossibilité de créer de l’énergie nous rend tributaires de divers stocks existants (même l’énergie solaire nous rend tributaire du stock de noyaux libres disponibles dans le Soleil, dont une partie de l’énergie nucléaire est ensuite convertie en énergie électromagnétique), certes aux possibilités inégales, et le deuxième principe gouverne les rendements maximum des transformations que nous souhaitons parfois faire, par exemple pour convertir une partie d’une énergie calorifique en énergie électrique.

L’essentiel de l’énergie primaire utilisée par notre civilisation est aujourd’hui de l’énergie chimique (l’énergie primaire est celle que nous trouvons à notre disposition dans le monde qui nous entoure, sans transformation. Il s’agit donc d’énergie solaire, mécanique (vent, chutes d’eau), chimique (hydrocarbures, bois) nucléaire, etc. L’essence raffinée, ou l’électricité, qui ne se trouvent pas « telles quelles » dans la nature, ne sont donc pas des énergies primaires) : il s’agit de l’énergie libérée par la combustion des hydrocarbures (la combustion n’est rien d’autre qu’une oxydation, c’est à dire une réaction chimique), qui fournit 85% de l’énergie commerciale utilisée dans le monde.

Répartition par source de l’énergie primaire consommée dans le monde (hors bois, qui représente environ 10 à 15% du total)

Environ 8% de notre « consommation d’énergie » provient ensuite d’énergie mécanique, elle-même dérivée de l’énergie solaire, puisqu’il s’agit d’hydroélectricité, qui désigne un mode de « production » où l’énergie de l’eau en mouvement est convertie en énergie électrique. Enfin les 7% restant proviennent de réactions nucléaires, dont l’énergie qu’elles libèrent est d’abord convertie en chaleur, puis une partie de cette chaleur est convertie en électricité (notons que le rendement de la conversion chaleur → électricité est aujourd’hui assez mauvais – de l’ordre de 33% seulement ; 2/3 de la chaleur produite dans une centrale nucléaire est aujourd’hui perdue sans être exploitée. La chaleur ainsi dispersée sans valorisation représente l’équivalent de 60 millions de tonnes de pétrole par an en France).

Malgré une importance locale qui peut être forte (géothermie en Islande, par exemple) les autres « formes d’énergie » (éolien, solaire photovoltaïque, énergie marémotrice, géothermie, etc) sont parfaitement marginales dans le bilan mondial. L’énergie éolienne, par exemple, ne représentait en 2000 que 0,05% environ de l’approvisionnement planétaire, et le photovoltaïque est encore un ordre de grandeur derrière. Seul le bois joue un rôle significatif mais, échappant aux circuits commerciaux pour une large part, son importance réelle est mal évaluée (on l’estime à 10 à 15% du total).

Définir ce qu’est l’énergie est donc, sinon facile, du moins possible. Nous disposons d’une unité de mesure, le Joule, et de multiples versions de « l’énergimètre » (compteur de vitesse, calorimètre, compteur électrique…) qui permettent d’effectuer la mesure en question. Pour chaque nature d’énergie primaire (rayonnement du soleil, hydrocarbures, noyaux fissiles, etc) nous pouvons tenter de quantifier le stock ou la durée de disponibilité du flux et prendre ces données en considération pour guider nos pas à l’avenir.

Il en va tout différemment pour le développement durable.

Qu’est-ce que le développement durable ?

La première réponse qui vient à l’esprit, tant les traductions qui s’en réclament sont actuellement nombreuses, pourrait être « un concept à la mode ». Il existe certes une définition communément admise au « développement durable », imparfaite traduction du terme anglais « sustainable development » (développement « soutenable »), qui est celle-ci : « un développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans compromettre ceux des générations futures« .

Cela part assurément d’un bon sentiment de souhaiter l’épanouissement de tout le genre humain, présent et à venir, partout et tout le temps, mais, prise au pied de la lettre (et sinon quel sens lui donner ?), cette définition n’a malheureusement aucune portée opérationnelle, en ce sens qu’elle ne fournit de réponse objective ou d’aide à la décision dans aucun domaine où il existe des limites physiques.

Il est par exemple rigoureusement impossible de définir les besoins des générations présentes de manière univoque, et par voie de conséquence la quantité d’énergie nécessaire qui y correspond. Avons nous « satisfait nos besoins » depuis que notre espérance de vie a dépassé 40 ans ? Où faudrait-il attendre que chacun d’entre nous vive 120 ans pour que nous nous estimions repus ? Avons-nous « satisfait nos besoins » lorsque nous disposons de 10 m2 chauffés par personne, ou cela sera-t-il le cas uniquement quand tout terrien disposera de 150 m2 chauffés, plus un jacuzzi et un sauna privé par personne ? Avons-nous satisfait nos besoins lorsque chaque terrien dispose de 0,5 tonne équivalent pétrole d’énergie (niveau d’un Indien, en gros), ou est-ce que 7 tonnes équivalent pétrole par habitant de la planète (niveau d’un Américain) ne correspond toujours pas à cet état de plénitude ?

Avons nous « besoin » de prendre l’avion 1, 50, ou zéro fois au cours de notre existence ? Avons nous « besoin » de manger 20 kg de viande par an (consommation d’un Français en 1800), ou 100 kg par an (consommation de 2000) pour être heureux ? Avons-nous « besoin » d’avoir 1, ou 10 cadeaux à chaque anniversaire ? Avons nous « besoin » de zéro, une ou deux voiture(s) par ménage ? Or la production de toutes ces denrées requièrent de l’énergie (même pour la viande : il faut plus de 4 kg d’hydrocarbures pour produire un kg de veau). Il faut bien admettre que c’est la notion même de « besoin » qui, passés les besoins vitaux (boire, manger, dormir, se protéger du froid et des prédateurs, perpétuer l’espèce), sur lesquels il est à la rigueur possible de s’accorder, ne correspond à aucune consommation de ressources précise : aucune aide pour fixer un objectif ou une limite n’est donc fournie par l’énoncé du développement durable, et, partant, aucun niveau maximum de consommation d’énergie. Dès lors, de quelle utilité peut bien être ce concept pour nous aider à gérer notre avenir énergétique, qui s’inscrit nécessairement dans un monde fini, donc contraint par d’innombrables limites ?

Enfin, depuis qu’il existe des hommes, « besoins » individuels et « besoins » collectifs sont volontiers antagonistes, et le « développement durable » ne nous fournit alors pas l’ombre d’une solution pour arbitrer entre les deux. Au nom de considérations sociales et économiques, nous avons « besoin » de garantir à tout le monde le droit de rouler en voiture, ce qui supposerait un niveau élevé de consommation d’énergie, mais au nom de considérations environnementales nous avons aussi « besoin » d’émettre de moins en moins de gaz à effet de serre, ce qui est difficile à envisager avec la mobilité actuelle, et supposerait plutôt une baisse de cette même consommation. Où est la solution pour choisir entre les deux dans l’énoncé du développement durable ?

Voilà pour le présent, mais il est tout aussi impossible de faire correspondre à cette définition du « développement durable » un état particulier du monde futur. D’abord, quel horizon de temps associe-t-on au « futur » ? Le « développement » actuel, c’est à dire, en clair, la prolongation des tendances, doit-il être « durable » (ou soutenable, peu importe) pendant au moins 10 ans ? 50 ? 2 siècles ? 3 millénaires ?

Ensuite il est tout aussi ardu de définir de manière univoque un monde permettant à nos descendants de « satisfaire leurs besoins ». Si « quelqu’un » avait demandé aux Français de 1600, qui étaient, pour l’immense majorité, des paysans vivant dans une chaumière à une ou deux pièces, ayant une espérance de vie à la naissance de 20 ans environ, ne se reposant qu’un jour par semaine au mieux, n’ayant jamais de vacances, dont une fraction variable mourrait de faim et de froid chaque hiver, à partir de quand les « besoins » étaient satisfaits, je doute que nous aurions obtenu la même réponse que ce qu’un Français « moyen » (même très moyen) proposerait aujourd’hui….

Ainsi, non seulement il n’existe pas de réponse unique à ce que sont les besoins des générations présentes, mais encore savoir ce que seront les « besoins » des générations futures me paraît être parfois un exercice assez proche de la divination ou de la lecture dans le marc de café : si nous avons suffisamment détérioré le monde d’ici là, peut-être que de mourir à 40 ans après avoir mangé à sa faim sera le seul niveau d’exigence de nos descendants en 2150, mais si le miracle énergétique est arrivé, peut-être que chacun ne sera pas satisfait à moins d’avoir fait le tour du Soleil en navette spatiale pour ses 20 ans….

Une autre caractéristique du « développement durable » rend particulièrement délicate l’utilisation de cette notion comme référent. Il s’agit de la propension qu’ont nombre de personnes à considérer que telle évolution négative sur le plan environnemental est compensée par telle évolution positive sur le plan économique, c’est à dire que l’on peut additionner deux grandeurs de nature différente pour parvenir à quelque chose de neutre. En gros, après que mes instituteurs m’aient, toute mon enfance durant, défendu d’ajouter des cacahuètes et des choux-fleurs, voici que le « développement durable » me propose d’additionner des émissions de CO2 en hausse mais moins d’enfants de moins de 10 ans au travail, de multiplier cela par l’éradication des métaux lourds dans les sols et la croissance du bénéfice de Renault, de diviser ensuite par l’augmentation de l’espérance de vie des Africains et l’arrêt de la déforestation en Asie du Sud Est ? Comment gérer un tel « machin », comme l’aurait sûrement appelé un illustre personnage historique ?

En outre, être « durable » ne signifie pas nécessairement être idéal : on peut très bien faire perdurer les inégalités sociales indéfiniment, par exemple, comme l’histoire en atteste. Je ne connais pas un exemple d’égalité parfaite entre membres d’une communauté animale ou humaine dans le monde, mais cela n’a jamais empêché les organisations de pouvoir durer ! La « durabilité » ne peut pas plus être rapprochée aisément de la notion d’équité, qui est souvent chère au cœur des hommes : une société équitable peut signifier ici qu’aucun enfant de moins de 8 ans ne travaille, mais là simplement qu’il n’effectuera pas de travail pénible, ici que l’écart salarial entre ouvrier et PDG est de 1 à 10, quand là on se contentera de 1 à 100, etc. Où est la norme ?

Enfin, en matière économique, troisième pilier du « développement durable », il y a encore moins de définition d’un PIB ou d’un chiffre d’affaires durable…

Force est de constater que le « développement durable », aujourd’hui, est selon les circonstances, une auberge espagnole, où chacun met très exactement ce qui l’arrange, un vœu pieu, ayant peut-être vocation à remplacer le communisme au rang des idéaux de société, une escroquerie intellectuelle, présentant comme compensables des évolutions qui ne le sont pas, un parfait exemple de schizophrénie, réclamant tout et son contraire, ou encore…un dialogue de sourds, faute de disposer d’un langage commun.

Energie et développement durable

Nous voici donc avec deux notions, l’une qui nous rattache au monde physique, l’énergie, et est gouvernée par des lois objectives, et l’autre, le développement durable, qui nous renvoie à un idéal de société, nécessairement non normatif. Concilier les deux ne tient-il pas du mariage de la carpe et du lapin ? Je n’aurai bien évidemment pas l’ambition de proposer une articulation harmonieuse entre les deux, mais il est par contre possible de caractériser deux évolutions qui, au vu des connaissances actuelles, ne peuvent pas perdurer plus de quelques décennies sans conséquences négatives majeures (disons qu’elles trouvent leurs limites avant la fin du siècle), et peuvent donc être éventuellement qualifiées de « non durables ». De la sorte, nous ne saurons toujours pas ce qui est « durable », mais nous pouvons au moins tenter de décrire quelques petites choses qui ne le sont pas !

La première situation qui à l’évidence n’est pas durable est de conserver aussi longtemps qu’il nous plaira un recours aux combustibles « carbonés » (charbon, gaz et pétrole, qui font aujourd’hui 85% de notre approvisionnement (cf. plus haut), égal ou supérieur à ce qu’il est aujourd’hui, puisque ceux-ci sont épuisables. Si nous oublions temporairement la contrainte climatique (mais nous y reviendrons !), de quelles échéances parlons nous ?

Les réserves, c’est à dire les quantités de combustibles que les opérateurs considèrent pouvoir extraire du sol, aux conditions techniques et économiques du moment ou d’un futur proche, totalisent actuellement 800 milliards de tonnes équivalent pétrole (La tonne équivalent pétrole – ou tep en abrégé – représente l’énergie dégagée par la combustion d’une tonne de pétrole. En fait tous les pétroles ne sont pas exactement égaux et cette unité est désormais conventionnelle : elle vaut 42 milliards de Joules, ou encore 11.600 kWh).

Réserves par nature de combustible.

« Prouvé » désigne les quantités considérées comme extractibles de manière certaine, « supposé » désigne celles qu’il est possible que l’on puisse extraire à l’avenir.

Pour information, nous avons également indiqué les réserves d’Uranium 235 (à 80 $ la tonne ; en doublant le prix d’extraction les réserves doublent) : la filière nucléaire actuelle n’offre pas non plus des ressources illimitées.

| Type de ressource | Réserves (Gtep) | Consommation 2001 (Gtep) | Réserves exprimées en années de consommation 2001 |

|---|---|---|---|

| Charbon (sauf lignite) | 500 | 2,3 | 22 |

| Pétrole | 140 | 3,5 | 42 |

| Gaz naturel | 140 | 2,4 | 58 |

| TOTAL | 800 | 8,2 | +-100 |

Réserves prouvées exprimées en milliards de tonnes équivalent pétrole (en abrégé Gtep), puis en années de consommation 2001.

Source : BP Statistical Review, juin 2002.

Au vu des réserves exprimées en années de consommation, il est courant de dire que nous avons quelques siècles de charbon devant nous (tableau ci-dessus), et comme ce dernier peut être transformé en carburants, engrais, gaz, etc, nous pouvons considérer que les échéances sont encore lointaines. Mais c’est oublier que notre consommation d’énergie augmente sans cesse, d’environ 2% par an actuellement. Par la magie des exponentielles, avec 2% de croissance par an nous épuisons toutes les réserves connues en 50 ans (charbon compris) et toutes les réserves supposées en 1 siècle.

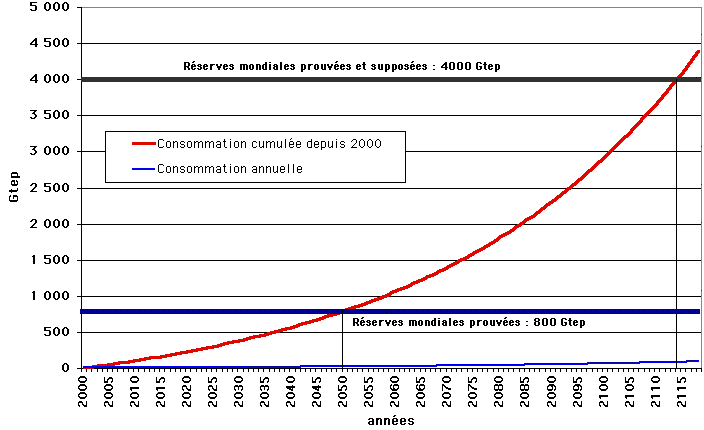

Consommation mondiale d’énergie avec 2% de croissance par an.

Une telle évolution est bien entendu impossible, car une consommation de ressources non renouvelables ne va jamais sans cesse croissant pour devenir brutalement nulle, mais ce petit exercice permet au moins de déboucher sur une conclusion simple : la croissance de la consommation d’énergie fossile – et donc la croissance structurelle de l’économie, car actuellement les deux vont de pair – ne perdurera pas plus de quelques décennies. Je laisse le soin au lecteur de décider si cette évolution participe ou non du « développement durable ».

La deuxième évolution qui ne peut probablement pas être prolongée très longtemps sans quelques petits ennuis concerne les émissions de gaz à effet de serre.

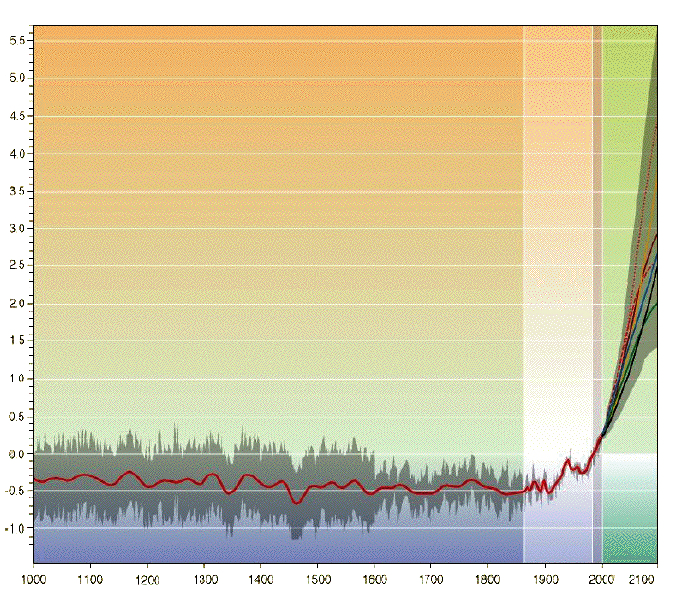

Concentration atmosphérique en CO2 depuis l’an mil (fond bleu) et évolution possible au cours du XXIè siècle (fond vert).

Evolution de la température depuis l’an mil (fond ocre puis violet) et évolution possible au cours du XXIè siècle (fond vert).

La prolongation des tendances concernant nos émissions de CO2 (ce qui, incidemment, signifie aussi de prolonger les tendances en ce qui concerne les combustibles fossiles) pourrait conduire à une élévation de température moyenne de la planète de quelques degrés en un siècle. Quelques degrés de différence sur la température moyenne, c’est l’ordre de grandeur de ce qui sépare un âge glaciaire de la période « chaude » actuelle. A la sortie d’un âge glaciaire, ces quelques degrés de température moyenne sont pris en 10.000 ans. L’évolution que nous avons mise en route pourrait conduire à un changement du même ordre en un siècle. Là aussi, je laisse le lecteur juge de la compatibilité du « choc climatique » qui s’ensuivrait avec le « développement durable ».

En guise de conclusion : où est la « durabilité » ?

Est-il possible de renverser la question, et de se demander à quelles conditions notre évolution devient « durable » du point de vue énergétique ? Pour le climat, il faut diviser les émissions mondiales de gaz à effet de serre par 2 à 3 au moins avant le milieu du siècle, pour finir par les supprimer totalement après. Cela signifie qu’il faut donc diviser la consommation de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon) par un facteur identique, aux possibilités de séquestration du CO2 près.

Pour les combustibles fossiles, le chemin de la « durabilité » n’est pas très éloigné de celui qu’il faut suivre pour le climat : quand bien même nous parviendrions à séquestrer tout le gaz carbonique émis par leur combustion (ce qui n’est techniquement pas envisageable), l’épuisement nous contraindra à nous diminuer significativement leur usage bien avant la fin du siècle.

Je conçois bien volontiers qu’un tel message n’est pas nécessairement très joyeux, et assurément moins vendeur que le discours généralement attaché au développement durable ! Mais il faut bien garder à l’esprit, développement durable ou pas, que dans un monde fini la consommation d’une ressource non renouvelable ne peut que tendre vers zéro sur le long terme (ce que les mathématiciens appellent « à l’infini ») .

Bref, dans le domaine énergétique, plus nous tendrons vers la sobriété, et plus nous serons « durables ». Tant que nous sommes dépendants des combustibles fossiles, la « durabilité » d’une humanité à quelques milliards d’individus ne dépasse probablement pas le siècle. Si nous sommes uniquement dépendants des renouvelables et du nucléaire (les deux sont moins polyvalents que le pétrole, et il est donc probable qu’avec ces deux seuls approvisionnements nous aurions une énergie un peu moins abondante), nous pouvons certainement envisager d’être « durables » quelques millénaires (mais bien d’autres facteurs de vulnérabilité nous guettent).

Si nous fonctionnons uniquement sur des renouvelables (mais il serait hors de question d’avoir un niveau d’abondance égal à celui d’aujourd’hui) la « durabilité » peut s’envisager jusqu’à l’extinction de notre espèce. Comme chaque gain dans la « durabilité » se traduit par une baisse dans les quantités d’énergie disponibles par individu, savoir si nous pouvons concilier « développement durable » et énergie, est, finalement, savoir ce que nous répondons à cette question : pouvons nous être heureux en consommant moins d’énergie qu’aujourd’hui, ou la croissance perpétuelle de notre consommation est-elle notre principale raison de vivre ?