La taxe sur les carburants en particulier, tout comme les impôts en général, est un sujet volontiers polémique dans la presse de notre pays, et, pour ce que j’ai pu en lire, il ne semble pas que la situation soit très différente chez bon nombre de nos voisins. Cela étant, il n’y a là que le reflet de discussions qui sont parfois tout aussi polémiques au niveau individuel, car la fiscalité sur les carburants fait assurément partie, avec le nucléaire par exemple, des sujets propices à la foire d’empoigne dans la catégorie « énergie et environnement ». Que disent le plus souvent les « adversaires de la taxe sur l’essence » ?

- on paye déjà bien assez d’impôts comme cela, ou mieux : le niveau des prélèvements obligatoires est excessif dans notre pays,

- si on taxe, cela pénalise d’abord les plus modestes, ce qui n’est pas juste,

- « les gens » ont besoin de rouler en voiture, et on ne peut pas le leur enlever,

- les impôts pénalisent la compétitivité de l’économie, et il faut donc les baisser,

- le gouvernement « n’a qu’à » développer les biocarburants, les énergies renouvelables, etc, pour que l’on continue à avoir de quoi rouler pas cher sans enquiquiner le contribuable.

Comme je commence à être guetté par un début d’Alzheimer, je ne jurerais pas que je n’ai pas oublié mille et un autres arguments avancés par les adversaires de la taxation, mais pour la petite dissertation qui suit, on va déjà faire avec ça ! Et là où je vais essayer d’en arriver, aussi étonnant que cela puisse sembler à certains lecteurs, c’est que monter progressivement les taxes sur l’énergie fossile est quelque chose que nous serions bien avisés de faire si nous souhaitons non seulement préserver l’environnement, mais aussi préserver les personnes modestes. Pour étayer cette conclusion, je vous propose de procéder par questions successives.

Payons nous déjà trop d’impôts ?

Le premier élément qui perturbe la discussion est bien sûr que la fiscalité en général, et les taxes en particulier, est facilement perçue comme un prélèvement confiscatoire, et dès lors il est logique de considérer que nous en payons nécessairement trop, alors que la fiscalité n’est qu’une redistribution nationale dont chacun bénéficie sous forme de services. Pourquoi ce sentiment de « confiscation » est-il si répandu ? Tout simplement à cause de la nature humaine : tout le monde – ou presque – peut calculer au centime près ce qu’il ou elle paye sous forme d’impôts et de taxes, alors que personne ne sait compter au centime près ce que l’Etat lui redistribue – ou lui a redistribué – sous forme d’instituteurs, de juges, d’adjudants-chefs, de commissaires de police, de routes nationales, de viande payée moins cher (à travers les aides à l’agriculture), ou encore d’entretien des musées.

Il y a quelques exceptions, quand l’Etat nous alloue directement une subvention (à une entreprise, à une association, ou à un particulier, sous forme de prime à l’emploi par exemple), mais cela ne concerne qu’une partie marginale de ses dépenses, l’essentiel étant consacré aux services publics pour lesquels nous n’avons pas de traduction monétaire directe de ce dont nous bénéficions (voir plus bas). Comme nous avons tous une certaine tendance à considérer que tout ce qui ne peut pas se compter au centime près vaut zéro, cela nous donne l’illusion que nous avons payé sans rien recevoir, ce qui est bien sûr inexact.

La question de savoir si nous devons payer plus ou moins d’impôts peut alors se poser d’une autre manière : quelle est la part des services dont nous bénéficions pour lesquels nous souhaitons qu’ils soient gérés par la sphère publique ? Car, de fait, si nous voulons payer moins d’impôts, cela signifie que nous entendons donner moins de moyens à l’Etat, et ce dernier aura donc des possibilités de fournitures de services plus limitées : acceptons nous, en contrepartie, moins d’instituteurs, d’adjudants chef, et de routes à 4 voies ? Il y a bien sûr un contre-argument qui va venir à l’esprit de chacun : l’Etat « n’a qu’à » être plus efficace, car chacun sait que les fonctionnaires sont de joyeux fumistes, passant leur temps à se rouler les pouces aux frais du contribuable.

S’il est très certainement possible de trouver des manifestations de profonde paresse dans l’appareil public, il en existe également dans les sociétés privées ! En fait, si nous regardons les choses sur un plan plus général, l’examen des statistiques ne fait pas ressortir de manière évidente une plus grande productivité par salarié du secteur privé que du secteur public, de telle sorte que le choix est bien plus une question de société qu’une question d’économie.

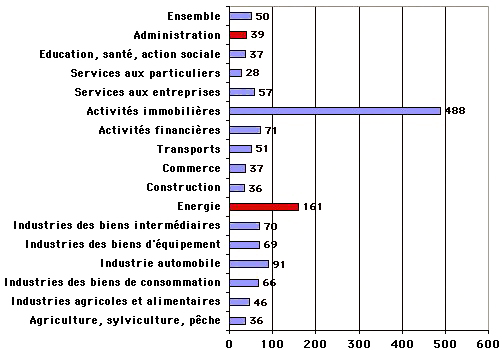

Valeur ajoutée par salarié selon le secteur d’activité en 2003.

Il est facile de constater que le critère public/privé n’est pas pertinent pour statuer sur la question de la productivité : l’énergie, où 85% des effectifs concerne le secteur public, possède une valeur ajoutée par salarié très supérieure à celle de tout autre secteur industriel, et l’administration est plus productive, par salarié (car la valeur ajoutée n’est rien d’autre que la contribution au PIB), que le commerce !

Source : INSEE/comptes de la Nation, 2004

Et puis, pour un certain nombre de fonctions, la notion même d’efficacité est discutable : qu’est-ce que l’efficacité de l’armée ? (3e poste budgétaire de l’Etat) Le nombre d’ennemis tués par soldat ? Comment pourrait-on plaider que des milices privées seraient « plus efficaces » ou « moins efficaces » que des militaires payés par l’Etat ? Et comment augmente-t-on l’efficacité des enseignants ? (1er poste budgétaire de l’Etat) En augmentant le nombre d’élèves par classe ? (qu’en pensent les contribuables par ailleurs parents d’élèves ?) En demandant aux professeurs de collège d’enseigner le français, l’anglais et la technologie en même temps, pour augmenter les heures de cours par enseignant ? En chargeant les programmes – par exemple en diminuant les durées de vacances scolaires – pour que les enseignants aient plus de travail ? Il y a toujours des progrès à faire partout, mais, très souvent, on se rend compte que lorsque l’on quitte la déclaration lapidaire générale (« yaka ! »), les choses sont loin d’être triviales. Pour répondre à une formule lapidaire par une autre, si les solutions étaient si triviales, il y a longtemps que cela serait fait.

En bref, nous payons autant d’impôts que nous souhaitons avoir de services publics. Nous pouvons très bien payer moins d’impôts, mais l’Etat prendra en charge moins de fonctions, et le privé ne fait généralement pas mieux pour assurer des services équivalents, comme nous allons le voir un peu plus bas.

Ne devrions nous pas déjà payer plus d’impôts ?

Nous pouvons même aller au-delà de la question précédente pour dire que, en fait, nous devrions déjà payer plus d’impôts ! En effet, l’équilibre entre dépenses et recettes, au niveau de l’Etat, est très loin d’être atteint, et l’est même de moins en moins. Dit autrement, nous vivons déjà largement au-dessus de nos moyens, et même de plus en plus au-dessus de nos moyens. Peu de mes concitoyens savent en effet que l’Etat perd aujourd’hui 20% de son chiffre d’affaires tous les ans, c’est-à-dire que quand le budget national dépense 100, il encaisse seulement 80 sous forme d’impôts et de taxes, le reste étant financé par augmentation de la dette, et que cette dernière mobilise une part croissante des ressources budgétaires pour le seul paiement des intérêts.

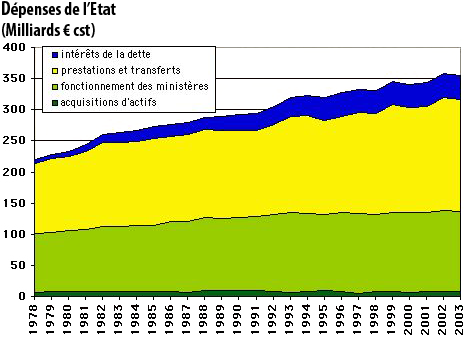

Evolution, en euros constants (de 2003), des postes de dépense de l’Etat.

Les prestations concernent les pensions et dépenses assimilées, et les transferts les reversements aux collectivités locales ou autres bénéficiaires (Sécurité Sociale) de dépenses prises en charge par l’Etat ou de recettes perçues pour le compte des bénéficiaires (CSG par exemple)

Le seul paiement des intérêts de la dette (qui augmente chaque année, cf. graphique de droite) représente désormais 30% des dépenses de fonctionnement des ministères.

Source : INSEE/comptes de la Nation, 2004

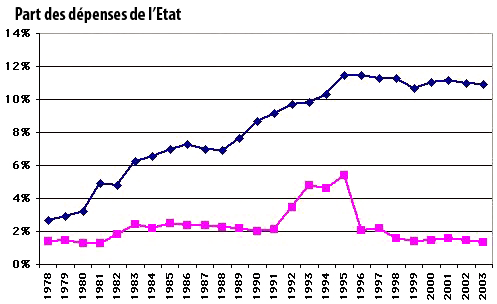

Pourcentage des dépenses de l’Etat représentées par le seul paiement des intérêts de la dette (en bleu), et à titre de comparaison on a représenté la même chose pour la sécurité sociale (en rose).

Encore une tendance née dans les dernières décennies qui n’est pas durable !

Source : INSEE/comptes de la Nation, 2004, pour les données primaires ; division par votre serviteur

Le seul paiement des intérêts de cette dette (sans même parler d’en rembourser une partie, donc) est devenu le 2e poste budgétaire de l’Etat, avec plus de 10% des dépenses, et l’appel à la dette a représenté 20% des ressources propres de l’Etat en 2002 (voir plus bas). La présentation – habituelle, voire exclusive – du déficit public – qui concerne essentiellement l’état, les comptes de la sécurité sociale et des administrations locales étant proches de l’équilibre – en % du PIB est trompeuse : l’Etat n’est pas propriétaire de l’ensemble de l’activité productive du pays, mais juste des impôts qu’il encaisse ! Dans le contexte qui vient d’être exposé, et sachant – nous y reviendrons – que l’augmentation de la productivité des activités publiques n’est pas plus facile ou rapide que celle des activités privées, toute proposition de diminution d’un impôt A sans proposer en parallèle l’augmentation d’un impôt B revient à souhaiter en même temps :

- soit une diminution des services publics,

- soit une augmentation de la dette, c’est-à-dire le fait de vivre un peu plus aux crochets de nos enfants (car normalement, tout ce que l’on emprunte doit finir par être remboursé…). Pour le moment, il est clair que l’on use et abuse de cette deuxième « marge de manœuvre ».

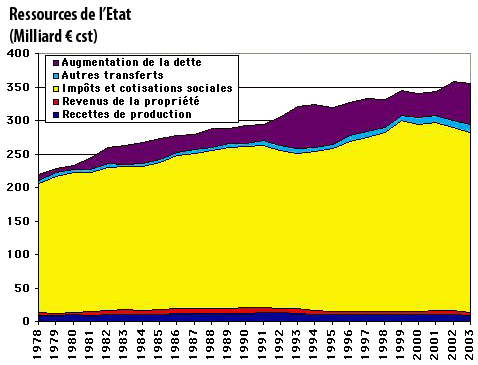

Evolution, en euros constants (de 2003), des diverses ressources de l’Etat depuis 1978.

Le total de l’année correspond bien sûr aux dépenses. On note une tendance de fond à augmenter chaque année un peu plus l’appel à la dette (aire violette du haut).

Source : INSEE/comptes de la Nation, 2004

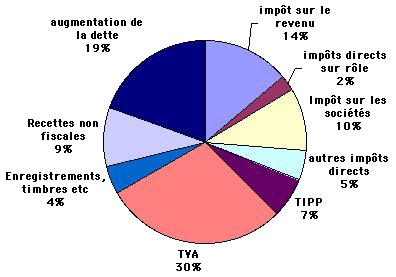

Répartition par poste des recettes propres de l’Etat en 2002.

L’augmentation de la dette était, cette année là, la deuxième ressource de l’Etat.

Source : Loi de finances 2002

En clair, sachant que nous vivons déjà au-dessus de nos moyens, diminuer encore ces moyens est-il la chose la plus opportune à faire ? Et pour revenir à l’objet ultime de cette page, qui va être de discuter des taxes sur l’énergie, si nous souhaitons baisser la TIPP, qui représente 7% des recettes de l’Etat, c’est pour remplacer la diminution de recettes par quoi, ou se passer de quoi ?

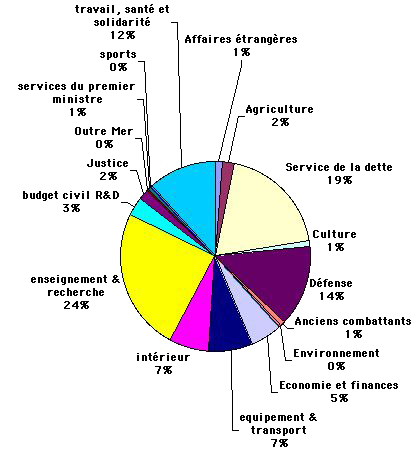

Répartition par ministère des dépenses de l’Etat français en 2002.

Si on baisse la TIPP, et sachant que le « yaka » augmenter l’efficacité des dépenses publiques est une incantation séduisante mais sans portée pratique (que chaque tenant(e) de cette déclaration se demande déjà si c’est si facile que cela d’augmenter l’efficacité dans la structure dans laquelle il ou elle travaille ou vit !), que choisit-on : plus d’un autre impôt (lequel ?), moins de services (lesquels ? choisissez dans le menu ci-dessus !), la mise en faillite de l’Etat (si on ne rembourse plus les dettes, et à ce moment tous les épargnants perdent leurs SICAV monétaires), ou une augmentation de la dette ?

Source : Loi de Finances 2002

Mais nos voisins n’ont-ils pas plus en payant moins ?

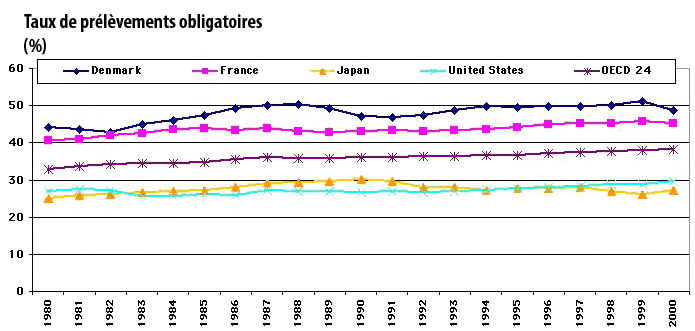

L’illusion courante sur le fait que les services publics pourraient être plus efficaces est confortée par l’un des exercices favoris de la presse quand il est question de fiscalité, qui est de comparer le niveau de prélèvements obligatoires dans notre pays et dans d’autres pays européens, pour souligner – à juste titre – que nous sommes dans le haut de la fourchette.

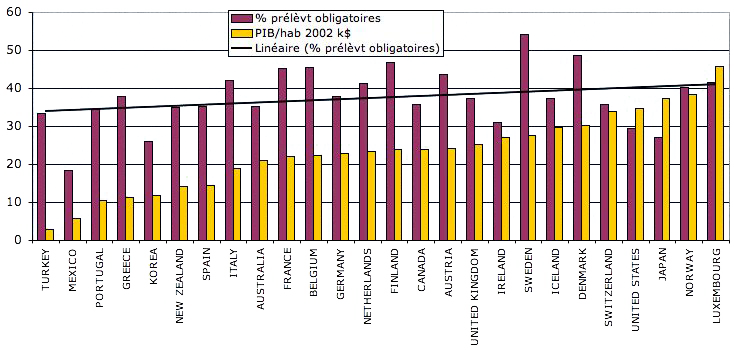

Taux de prélèvements obligatoires dans divers pays de l’OCDE de 1980 à 2000.

OECD 24 désigne la moyenne des 24 pays de l’OCDE.

Source : OCDE.

Mais une fois que nous avons dit cela, nous n’avons pas tout dit ! En effet, les services proposés par les divers états ne sont pas les mêmes. Plutôt que de comparer des taux de prélèvement, qui ne reflètent que la part des services qui est assurée par la sphère publique, mais pas nécessairement plus mal, il sera bien plus pertinent de regarder combien coûte un service donné (scolariser un enfant ou un étudiant, soigner un malade, conclure un procès, etc) dans ces divers pays, pour voir si ledit service est rendu à un coût inférieur lorsqu’il est financé sur fonds privés, au moins en partie (ce qui accréditerait l’idée que l’argent public est plus mal géré ou moins efficace que l’argent privé).

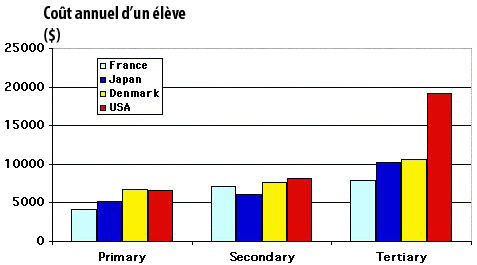

Prenons par exemple l’éducation, premier poste budgétaire en France. Comment se compare le coût annuel moyen d’un élève chez nous avec ce qui se passe dans des pays ayant des modalités de financement très différentes ?

Coût annuel moyen d’un élève en dollars, selon le type d’enseignement (primaire, secondaire, supérieur).

Source : OCDE.

Il est facile de constater, sur le graphique ci-dessus, que le coût annuel moyen d’un élève est très supérieur aux USA à ce qu’il est en France. Ce système plus « libéral » (puisque chacun est en théorie libre de payer à qui il veut et non pas à l’Etat de manière obligatoire) ne signifie pas pour autant des coûts plus faibles ! Pour le Primaire et le Secondaire, la comparaison est pertinente, parce que le service rendu est à peu près équivalent : il s’agit d’apprendre à lire et à écrire, et la mesure de l’efficacité de l’enseignement, matérialisée par les résultats moyens de la population en lecture ou en maths élémentaires, est à peu près la même aux US et en France (cela provient des données OCDE).

Cette comparaison est moins aisée pour le Supérieur, beaucoup plus diversifié, et pour lequel il y a en plus un problème de méthode : tant pour la France que pour les USA (mais c’est particulièrement exacerbé pour ce deuxième pays), une partie de l’enseignement supérieur comporte des étudiants qui viennent de l’étranger mais vont rester dans le pays d’accueil ensuite (et lui profiter). Cela représente un gain net pour le pays d’accueil : il hérite à coût zéro de ressources humaines formées par les autres, et une bonne comptabilité devrait rajouter, dans le coût complet de l’étudiant, le coût des études qui ont précédé et dont le pays d’accueil va bénéficier sans avoir rien payé. Il y a fort à parier qu’un calcul simple montrerait que cela avantage encore les pays européens en coût par étudiant. Par contre cela ne préjuge plus de la performance : est-il justifié ou pas d’avoir des coûts 3 fois plus élevés si cela amène plus souvent un futur Prix Nobel ?

Quoi qu’il en soit, pour le primaire et le secondaire la conclusion est assez simple : aux USA le choix a été fait que le financement de l’éducation soit seulement pour partie l’affaire de l’Etat, mais si nous regardons le total de ce que les habitants payent pour l’enseignement, en ajoutant les impôts et les contributions directement payées aux établissements scolaires ou universitaires, cela leur revient plus cher (outre-Atlantique) pour un service équivalent. Un « consommateur avisé » regardant les chiffres dans ce cas précis en concluera qu’il a tout intérêt à confier le financement de l’enseignement à l’Etat – en payant des impôts – plutôt que de payer plus pour le même service si le système est partiellement privé.

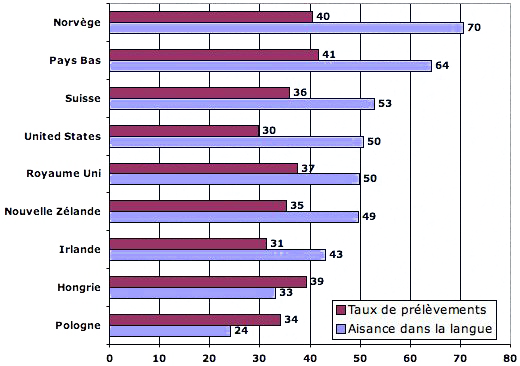

Si nous regardons les choses d’un peu plus près, il y a même un constat encore plus subversif pour les « libéraux » : plus le taux de prélèvements obligatoires est fort, et plus, en moyenne, le taux d’aisance dans la langue est fort ! (graphique ci-dessous).

Représentations comparées des taux de prélèvements obligatoires (en % du PIB), et de l’aisance dans la langue, mesurée avec un indicateur de l’OCDE.

On ne voit pas de manière évidente que l’aisance moyenne dans la langue augmente quand le taux de prélèvements obligatoires baisse, ce qui devrait pourtant être le cas si le système privé était plus efficace (au sens de cet indicateur) que le système public !

Source : OCDE, 2004.

Prenons un autre exemple : les retraites. Aux Etats-Unis, le revenu d’un individu âgé de plus de 65 ans est, en moyenne, inférieur de 16% à celui d’un individu âgé de 18 à 64 ans. En France, cette décote est de 15% : un petit point d’écart. Nous pouvons donc considérer que les retraités sont traités à peu près de la même manière, en termes de revenus, aux USA comme en France. Par contre, aux USA l’Etat a fourni aux retraités la moitié seulement ce que l’Etat français donne à cette même population.

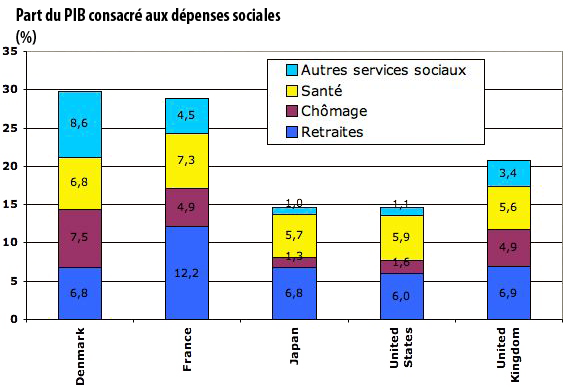

Pourcentage du produit intérieur brut consacré aux dépenses sociales pour quelques pays de l’OCDE, par nature de dépense.

En France, les prélèvements obligatoires pour les retraites représentent 12,2% du PIB, alors qu’aux USA ce pourcentage est de 6%.

Source : OCDE, 2004.

Comme les retraités conservent sensiblement un pouvoir d’achat identique de part et d’autre de l’Atlantique, mais que l’Etat paye deux fois moins à cette population, la conclusion logique est que l’autre moitié est payée quand même, mais autrement (épargne privée pendant la vie, notamment). En clair, les Américains payent moins de cotisations retraite à des organismes publics – et donc ont un taux de prélèvements obligatoires plus bas – mais reçoivent moins d’argent des structures publiques en échange. Il n’y a pas de miracle, avec des retraites équivalentes obtenues en payant deux fois moins de cotisations ! La question est juste de savoir à quel circuit on préfère confier le financement de sa retraite, mais pour un niveau de prise en charge équivalent, avec un mode de fonctionnement (capitalisation ou répartition) équivalent, les primes seront à peu près les mêmes.

Ce n’est pas l’objet de cette page, mais nous pourrions passer bien d’autres secteurs en revue, comme par exemple la santé, pour montrer qu’il ne suffit pas de regarder ce que nous payons comme impôts pour en tirer des conclusions pertinentes : il faut surtout regarder ce que nous aurions payé, à service équivalent, si une partie des prestations assurées par des organismes publics le devenaient par des entreprises privées. Et la conclusion est toujours la même : dans les pays où il y a moins d’impôts, l’Etat fournit moins de services, et pour un service équivalent les ménages dépensent au moins la même chose dans les pays à faible imposition, et généralement plus (car il faut alors rémunérer les actionnaires si les services sont privés !).

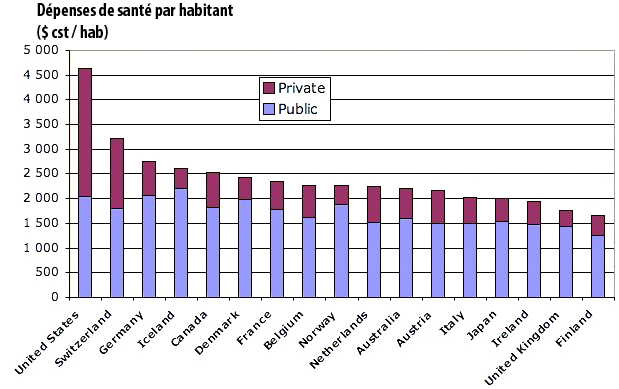

Dépenses de santé par habitant dans divers pays de l’OCDE, en dollars US de 2002, en séparant ce qui relève de l’argent public (public) et ce qui est payé en direct par le ménages, ou par des assurances privées (private).

Les pays avec un fort taux d’argent public dans le système de soins (et donc un taux de prélèvements obligatoires supérieur) font en fait payer nettement moins cher à leurs habitants, au total, pour leurs dépenses de soin.

L’exemple des US est particulièrement éclairant : avec le plus bas taux d’argent public de tous les pays de l’OCDE, la santé de ses habitants lui coute une part double de son PIB par rapport aux pays d’Europe, Suisse exceptée ! Parlons de l’efficacité de l’argent « privé »…

Source : OCDE, 2004.

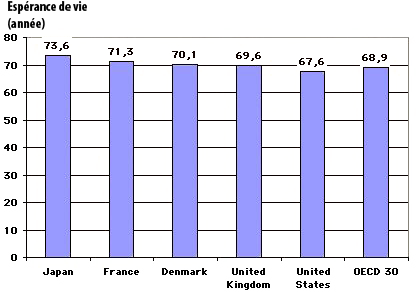

Nous pourrions même être encore plus « subversifs » : payer des impôts faibles ne garantit même pas que nous vivrons plus vieux : c’est parfois le contraire !

Espérance de vie dans divers pays de l’OCDE.

Les Américains payent moins d’impôts que nous, mais vivent aussi 4 ans de moins. Une dépense publique faible n’est donc pas nécessairement la garantie d’un monde meilleur !

Source : OCDE, 2004.

Donc oui, nous ne payons pas la même chose question impôts dans les divers pays, mais l’Etat ne fournit pas les même services quel que soit le niveau de l’imposition (sinon il est évident qu’il faudrait baisser les impôts !!). Se contenter de comparer des taux de prélèvement, en laissant croire que nous pourrions payer moins d’impôts tout en conservant les mêmes services, est soit ignorer les faits, soit tenir un discours politique ou journalistique irresponsable : s’il est vraisemblable que cela puisse être le cas dans quelques cas de figure marginaux, rien, dans les chiffres disponibles, ne permet d’accréditer un tel raisonnement pour l’ensemble de la dépense publique. Si nous voulons moins d’impôts, « faut être logique » et accepter moins de services publics, avec une compensation par des dépenses privées au moins équivalentes, et souvent supérieures, à niveau de service équivalent.

Mais nos voisins qui payent moins d’impôts sont globalement plus riches !

Reste à déminer l’un des arguments souvent présenté comme l’argument « massue » : si nous payons moins d’impôts, nous travaillons plus dur et sommes alors globalement plus riches (au sens de plus de PIB par personne, ce qui est en fait un leurre, mais c’est un autre débat), et donc ce n’est pas très grave si certains services sont plus chers, car au final ça va mieux quand même. Tout d’abord, un tel argument revient à mettre le « ça va mieux » sur un plan purement court terme et monétaire, en ignorant tout ce qui vient d’être exposé plus haut, comme par exemple que l’on pouvait avoir plus d’argent et une espérance de vie plus courte, ou un niveau d’éducation plus faible, ou encore une proportion d’obèses – ce qui est une sacré gêne au quotidien ! – plus élevée.

Un tel argument ignore aussi que l’économie n’offre qu’une comptabilisation partielle de notre activité, puisqu’il ne comptabilise pas les effets négatifs différés qui en résultent, comme par exemple la perturbation du climat, mais, c’est là le plus farce, il est surtout faux même en se cantonnant à l’unité monétaire.

En effet, si cet argument était vrai, nous devrions avoir un taux de prélèvements obligatoires qui va plutôt en baissant quand la richesse – mesurée avec le très classique indicateur du PIB par habitant – augmente. Pas de chance, c’est exactement l’inverse qui s’observe. Cela confirme une fois de plus, d’une certaine manière, que les discours sur les prélèvements obligatoires sont bien plus empreints d’idéologie que basés sur des conclusions factuelles.

PIB par habitant en 2002 (en milliers de dollars) selon le pays, rangés par ordre croissant de gauche à droite, et taux de prélèvement obligatoires (en 2002 aussi) pour ces mêmes pays.

La courbe de tendance sur les prélèvements obligatoires est plutôt à la hausse quand le PIB par habitant augmente, et pas du tout à la baisse, ce qui devrait se constater si la règle « moins de prélèvements = libération de la croissance » était valable.

Source : OCDE

Et l’énergie dans tout ça ?

Après ce parcours « large » dans le monde de la fiscalité, pour montrer que les faits ne disent pas qu’une hausse des impôts et taxes est une hérésie et puis point, il est peut-être temps d’aborder maintenant le cas particulier de la fiscalité de l’énergie ! Tout comme il a semblé utile de commencer par rappeler un certain nombre de faits bruts pour la fiscalité, il ne sera peut-être pas inutile de faire de même pour l’énergie, car là aussi il y a quelques réalités du monde physique dont nous faisons volontiers abstraction dans nos débats :

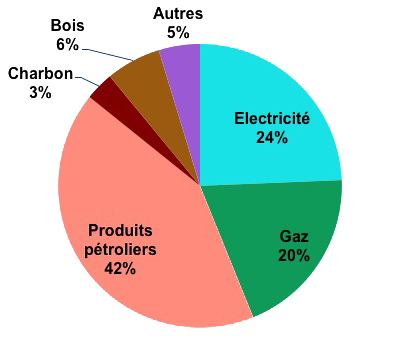

- 75% de l’énergie finale consommée en France est de l’énergie « fossile » (pétrole, gaz, charbon). En termes d’usages, nous restons donc bien plus proches du « tout fossile » que du « tout nucléaire » (mais le nucléaire n’est pas sans intérêt pour autant !).

Répartition par type d’énergie de la consommation d’énergie finale (celle qui est facturée au client) en France en 2008.

Rappelons que la France produit moins de 1% du pétrole qu’elle consomme, environ 3% du gaz naturel qu’elle consomme, et ne produit plus de charbon : les 3/4 de notre énergie finale viennent donc « d’ailleurs ».

Source : SOeS.

- le pétrole, le gaz et le charbon sont des denrées épuisables. De ce fait, non seulement la consommation ne peut pas être infiniment croissante, mais elle ne peut même pas rester indéfiniment constante ! (désolé, c’est des maths). Cela signifie que si la demande de pétrole (ou de gaz, ou de charbon) dans le monde ne fait ne serait-ce que rester constante, l’offre est condamnée à devenir progressivement insuffisante, et donc les prix ne peuvent que monter sur le long terme (et du coup la demande baissera). La seule manière d’éviter une tension sur l’offre est de faire en sorte que la demande diminue plus vite que la limite de production, et donc de baisser volontairement la consommation avant que les contraintes du monde physique ne s’en chargent pour nous. Le seul point qui peut faire l’objet d’un débat (mais qui n’est pas mineur, assurément !) est de savoir si, si nous ne « faisons rien », la diminution contrainte est pour dans 10 ans ou pour dans 250. En ce qui concerne le pétrole, les données issues des publications techniques penchent plutôt du côté de 15 ans que de 250, et pour les combustibles fossiles dans leur ensemble c’est avant la fin du siècle qu’il se passera « des choses ».

- l’histoire des dernières décennies enseigne que le principal déterminant de la consommation d’énergie n’est pas l’efficacité des appareils qui en consomment, mais les prix, ou plus exactement la fraction du pouvoir d’achat qu’il est nécessaire de consacrer à l’énergie (ou dit encore autrement le nombre d’heures qu’il faut travailler pour se payer un litre d’essence ou de fioul, ou un kWh de gaz ou d’électricité). Lorsque les appareils deviennent plus efficaces, donc consomment moins d’énergie à service constant (même puissance de voiture, ou même volume de frigo), si dans le même temps le prix de l’énergie baisse, et que les revenus augmentent (c’est-à-dire qu’il y a « croissance économique »), un même objet consommateur d’énergie coûte de moins en moins cher à l’usage (il faut travailler de moins en moins longtemps pour pouvoir en posséder un). Il y a alors une augmentation des parcs et des usages qui fait plus que compenser les gains unitaires ; depuis 1974 cela s’est constaté de manière évidente avec les voitures (30 millions en 2000 contre 15 en 1973, en chiffres ronds), les surfaces chauffées (qui ont doublé en 30 ans), ou encore les parcs d’appareils électroménagers.

- l’histoire nous a aussi enseigné que les hausses de prix surviennent parfois de manière brutale, sous forme de « chocs », ce qui est assez logique quand une large part des transactions se fait sur les marchés financiers, qui sont volatils par nature. Il n’existe pas d’élément, aujourd’hui, qui permettrait de considérer que la hausse qui découlera de la raréfaction progressive du pétrole (ou du gaz) sera nécessairement progressive, sans aucun hoquet plus ou moins violent de temps en temps. En fait, c’est même l’inverse qui semble hautement probable : tant que nous sommes fortement dépendants du pétrole, et que les approvisionnements sont faits pour une large part à travers des contrats de relativement court terme, un prochain choc pétrolier est inéluctable ; c’est juste une question de temps. Tant que la consommation de gaz est croissante (ou même seulement constante), un choc gazier futur est tout aussi inéluctable, pour exactement les mêmes raisons.

Une conclusion logique de tout ce qui précède est que plus nous cherchons à faire baisser le prix d’usage des énergies fossiles à court terme (ou à ne pas l’augmenter dans un contexte de croissance, ce qui revient au même), plus la consommation croît, et plus la régulation par la pénurie – qui se traduira économiquement par un ou plusieurs chocs, dont les conséquences peuvent être fort désagréables, notamment question chômage – est probable et proche.

Le prix de l’énergie fossile va donc monter à l’avenir, sauf catastrophe majeure régulant la consommation avant (chute d’un astéroïde, épidémie massive, ou tout autre événement engendrant une forte baisse de la population ou de la consommation par personne), sans que cela ne permette, comble de l’ironie, de se débarrasser du problème du changement climatique. De ce fait, sauf catastrophe majeure etc, l’alternative à un pétrole (ou un gaz) progressivement de plus en plus taxé n’est pas un pétrole (ou un gaz) peu cher pour l’éternité, mais juste un pétrole (ou un gaz) dont les prix monteront sous l’effet des tensions sur le marché, vraisemblablement avec des à-coups brutaux (des « chocs »), et la garantie que le coût des conséquences climatiques montera aussi sur le long terme, et là aussi il est bien plus vraisemblable que cela se fasse par à-coups que de manière très progressive. En clair, si nous refusons de payer à partir de maintenant des taxes progressivement croissantes, nous paieront des dégâts beaucoup moins progressifs, et qui vaudront bien plus cher, « plus tard » ; le « plus tard » en question pouvant très bien commencer dans une petite décennie.

Pour être très concret, est-il préférable de voir le prix du fioul, du gaz, du kérosène, du diesel et de l’essence monter un peu tous les ans en étant prévenu à l’avance, ou vaut-il mieux laisser les prix bas « tant que ça passe » et attendre benoîtement que les prochains chocs pétroliers et/ou les conséquences du changement climatique se chargent de faire la régulation à notre place, bien plus brutalement, et très vraisemblablement avant – voire bien avant – la fin du siècle sur la base des données disponibles ?

Les pêcheurs, routiers, agriculteurs, et autres professions intensives en gas-oil maudits par le destin ?

Il est parfaitement légitime, quand on passe sa journée sur un tracteur sous la pluie, ou sur un bateau l’hiver, pour un salaire en général inférieur à celui de quelqu’un confortablement assis dans un bureau bien chauffé, de considérer que le gouvernement « doit faire » quelque chose pour aider ces professions, qui consomment beaucoup de carburants, quand les prix montent. Mais sachant que ces carburants vont devenir de plus en plus chers en l’espace d’une génération, et donc qu’il va falloir s’adapter de toute façon, ne devrait-on pas aider ces professions autrement qu’en leur détaxant les carburants, ce qui est clairement privilégier l’anesthésie sans traitement, en leur permettant d’oublier temporairement qu’il faudra s’adapter de toutes façons à une énergie plus chère ?

Plutôt que de baisser le prix du pétrole qu’ils consomment, ce qui ne les encourage pas à se prémunir contre une évolution inéluctable à cause de la raréfaction des combustibles fossiles, ou de l’entrée en vigueur d’une « taxe carbone« , et donc à réorienter leurs activités pour devenir moins dépendants des carburants (ce qui, ne nous voilons pas la face, conduira à une production moindre avec des prix plus élevés, mais c’est ce qu’il faut accepter comme petits désagréments volontaires si nous ne voulons pas de gros ennuis involontaires), on ferait bien mieux d’obliger les clients de ces professions à accepter les hausses de prix qui en résultent. Pourquoi ne pas indexer les prix des produits agricoles, de la pêche, ou du transport routier, sur les prix des carburants, comme les loyers sont indexés sur le prix de la construction, en obligeant légalement la répercussion des hausses du coût de l’énergie dans les prix de vente ?

Si les facteurs de production sont plus chers, n’est-il pas légitime que ce soit le consommateur qui les paye au final, puisque c’est lui(elle) qui en bénéficie ? Les professions fortement dépendantes des carburants pourraient ainsi répercuter les hausses brutales de manière homogène, sans distorsion de concurrence, et c’est le marché qui régulera la consommation, ce qui touchera bien sûr l’activité, mais de manière bien plus progressive, lui laissant le temps de s’adapter. Evidemment, cela oblige à rompre un peu avec le discours démagogique sur la baisse des prix et la hausse de la consommation, qui seraient des évolutions dues pour l’éternité, alors que la physique s’y oppose. Tout ce que cela engendre comme résultat, c’est juste que la population est persuadée que le monde est infini, ce qui rend à l’évidence le problème énergético-climatique plus ardu à résoudre.

Ne vaut-il pas mieux subventionner les énergies renouvelables que de taxer les combustibles fossiles ?

Le prix de production des énergies fossiles, aujourd’hui, est considérablement plus bas que celui des énergies renouvelables. Prenons l’exemple du pétrole, qui représente environ 40% de l’approvisionnement énergétique du monde en ce début de 21è siècle : en Arabie Saoudite, il en coûte quelques dollars pour extraire un baril de pétrole, c’est à dire 3 centimes d’euros le litre, ou 0,3 centime d’euros le kWh ! (il y a environ 10 kWh dans un litre de pétrole). C’est moins cher qu’un litre d’eau minérale, et nettement moins cher que le litre du moindre biocarburant, si nous ne parlons que de prix à la production, bien sûr, car après il faut transporter, raffiner, et payer des redevances aux pays producteurs ainsi que les taxes dans les pays consommateurs. C’est aussi quasiment 20 à 30 fois moins cher que le kWh éolien, qui aujourd’hui vaut de 5 à 8 centimes d’euros à la production.

Pour diminuer le différentiel de prix de marché entre ces combustibles fossiles si peu chers à la production aujourd’hui, mais dont l’usage est lourd de coûts futurs, et les énergies renouvelables qui sont souvent plus chères à la production, ou qui nécessitent plus d’investissements, il y a deux solutions :

- subventionner les énergies renouvelables, pour encourager leur consommation, dans les limites de leurs possibilités physiques bien sûr, car à court terme ces dernières sont nettement moins importantes que celles des énergies fossiles,

- taxer les énergies fossiles, pour décourager leur consommation, ce qui rend au passage les économies d’énergie, les énergies renouvelables et… le nucléaire (mais cela ne me dérange pas !) de plus en plus compétitives.

Il est assez fréquent que l’on entende que la bonne solution est la première, tellement nous considérons que la taxe est une confiscation, et tellement nous avons envie de croire qu’il est possible d’augmenter les subventions sans augmenter les impôts et sans toucher aux autres budgets. Evidemment, c’est se leurrer un peu !

- la subvention vide un peu plus les caisses de l’Etat, et donc augmente potentiellement le déficit, alors que la taxe les remplit,

- La taxe ne nécessite de regarder les dossiers que pour les demandes d’exemption, alors que les subventions nécessitent de regarder les dossiers de manière systématique avant paiement (c’est donc beaucoup plus lourd pour des sommes en circulation équivalentes) ; en d’autres termes avec la taxe la discussion sur dossier est l’exception, alors qu’avec la subvention c’est la règle,

- sans changement de la fiscalité de l’énergie, les subventions aux renouvelables ne garantissent pas du tout une absence de report de la consommation, avec les ressources ainsi dégagées, vers des gouffres à combustibles (si on subventionne l’eau chaude solaire et que le plombier utilise ses recettes supplémentaires pour prendre l’avion, ce n’est pas tout bénéf !),

- il est en tout état de cause bien plus facile de subventionner les énergies renouvelables – ou le nucléaire, ou des investissements pour économiser l’énergie – si l’on commence par dégager des ressources supplémentaires… en taxant l’énergie fossile !

Que ferait-on avec l’argent d’une fiscalité sur l’énergie augmentée ?

Les gens oublient souvent une différence majeure entre une hausse du prix de marché du pétrole, et une hausse de la fiscalité, parce que, de leur point de vue de consommateur final, les effets à court terme semblent identiques : la taxe est une redistribution nationale, avec de l’argent qui ne quitte pas le pays, alors qu’une augmentation du prix de marché du pétrole est un décaissement net du pays, avec de l’argent qui s’en va au profit des pays producteurs.

Du reste les informations présentées plus haut sur cette page montrent bien la différence : le taux de prélèvements obligatoires ne semble pas avoir d’effets discriminants sur la bonne santé économique et le taux de chômage, alors que le prix du pétrole, si. Si nous ne voulons pas de chômeurs, il vaut bien mieux accepter une hausse des taxes que d’attendre que le marché se charge de faire la même chose sur les prix. Si les prix de l’énergie fossile sont volontairement augmentés, n’oublions pas que cela dégage aussi des ressources pour l’Etat, qui, comme nous l’avons vu plus haut, en a de toute façon bien besoin, et dépensera cet argent dans le pays, créant de l’activité.

Nous pouvons même renverser la proposition : sans hausse de la fiscalité sur les énergies fossiles, l’Etat n’aura jamais les ressources suffisantes pour mettre en place des plans d’envergure pour réorienter les structures de consommation et de production d’énergie. Avec cet argent tiré d’une hausse du prix de l’énergie fossile (de toutes les énergies ! carburants certes, mais aussi gaz naturel, fioul domestique, kérosène, et charbon), nous pourrions précisément financer des investissements qui aideraient à faire baisser la consommation d’hydrocarbures :

- Un plan massif d’isolation des bâtiments existants, lesquels consomment 25% des hydrocarbures en France (chauffage, eau chaude pour l’essentiel), sans oublier une isolation préventive contre les futures augmentations de températures estivales, sinon c’est la consommation d’électricité qui grimpera en flèche. Tant que la population est hésitante sur plus de nucléaire, cela signifiera des centrales à gaz, donc nécessairement vulnérables à l’inéluctable diminution à terme de la production gazière, et émettant du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Mentionnons au passage que l’éolien n’y suffira pas, et il s’en faut de beaucoup,

- Le financement d’un grand nombre de « petites » mesures de formation ou d’information, qui ne suffisent pas à susciter de larges économies, mais permettent de donner du sens à la démarche et de renforcer l’acceptabilité sociale de la hausse volontaire du prix de l’énergie : amélioration de la formation des journalistes pour les rendre sensibles aux limites physiques du monde, financement des formations d’ingénieurs et de techniciens pouvant évaluer l’incidence des infrastructures sur la consommation d’énergie, amélioration de la formation des hauts serviteurs de l’Etat pour qu’ils sachent de quoi il retourne en matière de physique au lieu de considérer le monde comme infini, financement de l’information du public à travers – notamment – la mise en place d’un étiquetage énergétique généralisé sur tout ce qui consomme de l’énergie (bâtiments inclus), financement de l’information des élus pour éviter que l’économie ne repose sur des flux de touristes aéroportés ou sur toute autre activité fortement dépendante des hydrocarbures (et donc non durable et portant du futur chômage en germe), etc ; le travail ne manque pas !

- Une aide à la modification du système de transport :

- aide à la relocalisation des activités productives près des clients pour faire baisser les flux de marchandises, sachant qu’il est devenu hors de question que les trains remplacent les voitures ou les camions avec les flux actuels, et que la mobilité actuelle, dépendante du pétrole à plus de 90%, n’est probablement pas durable,

- renforcement des lignes de fret ferroviaire pour remplacer néanmoins une partie du transport routier longue distance par des trains,

- aide à la reconversion des chauffeurs routiers, sur la durée bien sûr,

- aide à la « démégalopolisation » des villes, pour les faire redevenir nombreuses et denses, ce qui permet de diminuer la quantité d’énergie utilisée pour se déplacer au quotidien, et permet également de diminuer le transport routier longue distance pour l’approvisionnement,

- modification progressive des plans de déplacement urbains pour basculer de la voiture vers le vélo, les transports en commun, la marche à pied, et…. l’absence de déplacement !

- aide au développement de certaines formes de télétravail, pour diminuer les surfaces tertiaires chauffées, et les déplacements « contraints »,

- etc.

- une aide ciblée à certains secteurs industriels pour aider des reconversions (sans se leurrer : notre niveau de consommation matérielle n’est pas non plus « durable »), pour les aider à passer de l’énergie fossile à d’autres formes d’approvisionnement lorsque c’est possible (on pourrait par exemple réduire le minerai de fer à l’hydrogène, produit par une petite centrale nucléaire à sécurité passive installée à côté du haut fourneau, mais cela sera pendant longtemps plus cher – et surtout bien plus capitalistique – que d’utiliser du charbon).

Plus généralement, si l’objectif est bien de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la France par 4 à l’horizon 2050, comme l’a déclaré notre Premier Ministre en 2003, cela signifie qu’il faut baisser la consommation de pétrole et de gaz de 2,7% par an à partir de maintenant. Il est parfaitement illusoire de penser que nous y arriverons volontairement sans action sur les prix, et ne pas souhaiter une forte diminution volontaire d’ici 2050, c’est souhaiter une forte diminution involontaire, probablement beaucoup plus désagréable, très certainement avant 2100…..

Peut-on augmenter les taxes sur l’énergie sans augmenter le taux de prélèvements obligatoires ?

Rappelons tout d’abord que le fait d’avoir un taux de prélèvements obligatoires élevé ne présente pas de corrélation avec une économie qui se porterait mal (voir ci-dessus). Mais comme le bon peuple n’aime pas entendre parler de hausses d’impôts, parfois à tort comme nous l’avons vu, il y a des économistes favorables à une hausse de la fiscalité sur l’énergie qui ont écrit que la « bonne chose à faire » serait de monter les taxes sur l’énergie fossile en même temps que l’on détaxe le travail, pour garder un niveau de prélèvements constant. Cela est bien sûr faisable en théorie, à ceci près que les charges sociales sont des contributions affectées (elles ne peuvent servir qu’à une seule chose : les cotisations URSSAF à payer l’assurance maladie, les cotisations chômage à l’indemnisation des personnes sans emploi, etc), alors que les taxes sur l’énergie (TIPP ou TVA) vont dans le budget général de l’Etat où elles servent « à tout ».

Si l’on baisse les cotisations sociales, cela va créer un déficit de rentrées pour les régimes concernés (maladie, retraite, chômage…) qu’il va falloir que l’Etat compense. Si l’augmentation des taxes sur l’énergie fossile ne sert qu’à compenser, euro pour euro, de moindres charges sociales, afin de favoriser le recours à la main d’oeuvre et de dissuader le recours à l’énergie (donc aux machines), on obtient bien sûr l’effet désiré sur la consommation d’hydrocarbures, mais sans dégager les ressources permettant de financer des actions de type « subvention », sauf à changer les orientations de l’action ministérielle, ce qui est bien sûr également possible (par exemple si on construit moins de routes, cela libère l’argent autrement affecté à la construction des routes).

De ce fait, il est possible d’agir dans trois directions :

- augmenter les taxes sur l’énergie pour progressivement en dissuader l’usage (rappelons que pour conserver un climat propice, il faudra laisser sous terre l’essentiel du charbon, et si possible une large partie du pétrole et du gaz) ; la bonne manière à mon sens est de les monter de quelques % par an, indéfiniment, à partir de maintenant,

- baisser les charges sur le travail, mais au maximum pour le montant des augmentations sur l’énergie, l’idéal étant de répartir les entrées supplémentaires entre baisse des charges et remboursement de la dette (accessoirement il faut imaginer la « passerelle » qui va permettre de transférer des sommes du budget de l’Etat aux régimes sociaux), et sans oublier que plus la consommation d’énergie baisse et plus les rentrées fiscales liées à cette consommation diminuent,

- modifier les dépenses par ministère, pour préparer une société plus sobre et non plus gourmande, par exemple en diminuant les moyens de la route (ce qui est assez logique si nous voulons moins de transports routiers…) et en augmentant ceux du logement (pour aider à l’isolation).

Peut-on « faire ça » aux ménages modestes ?

Eh bien… c’est une question pour ceux qui n’ont pas lu ce qu’il y a au-dessus ! Car l’alternative n’est pas : on taxe, et l’essence devient plus chère, ou on ne taxe pas, et l’essence reste peu chère pour les « modestes » pour l’éternité. Si on ne décourage pas volontairement la consommation, pouvons nous plaider que les « modestes » seront épargnés par les conséquences d’une consommation qui décroîtra de manière forcée ? Au prochain choc pétrolier, n’est-ce pas les « modestes » qui trinqueront les premiers, à travers l’augmentation du chômage qui a toujours suivi ce genre d’épisode depuis 20 ans ? Si les « modestes » sont restés fortement consommateurs de carburants, où est l’échappatoire si ce sont les limitations de la physique qui font monter les prix ? Si le changement climatique prend de l’ampleur, ne seront-ils pas plus vulnérables que les riches qui auront les moyens de s’adapter, ou de fiche le camp ?

Les « chocs » pétroliers, gaziers ou climatiques à venir, inéluctables si nous ne diminuons pas notre consommation d’hydrocarbures plus vite que la géologie ne le fera pour nous, ou plus vite que le climat ne peut l’encaisser, risquent à l’évidence d’engendrer des déstabilisations brutales des sociétés. Or, quand la société se déstabilise, par exemple en subissant une violente récession, n’est-ce pas les « modestes » qui trinquent en premier ? N’est-il pas préférable, pour les « modestes », de subir une hausse progressive du prix de l’énergie fossile, ce qui permet de s’adapter, certes en râlant un peu, mais sans que cela ne soit vraiment ingérable, plutôt que de se retrouver sans voiture de toute façon quand la pénurie frappera, en se retrouvant au surplus au chômage, pris à la gorge par la hausse incontrôlée de tout le « nécessaire », et en dictature si ça se trouve par dessus le marché ?

Toutes proportions gardées, le débat ressemble exactement à celui sur le tabac : l’argument exposant qu’il ne fallait pas augmenter les prix parce que cela serait une ponction douloureuse pour les gens modestes a été souvent entendu. Mais le but du jeu était aussi de décourager la tabagie chez les personnes n’ayant pas de gros revenus ! Incidemment, comme pour le pétrole, ce sont justement les personnes sans gros revenus qui souffrent le plus, ensuite des conséquences du tabac, parce qu’elles ont un moindre accès aux soins haut de gamme…

Enfin, même si cela n’est pas politiquement correct de le dire (mais je m’en fiche, je ne cherche pas à finir président de la république ou même simple maire !), il faut rappeler que la « modestie » n’est hélas plus de mise lorsque l’on parle de physique. La triste vérité, c’est qu’au regard des capacités limitées de fourniture de ressources de notre planète, notamment non renouvelables, et de ses capacités tout aussi limitées d’épuration de nos déchets ou d’adaptation aux conséquences de notre activité (comme le changement climatique), ce n’est pas seulement le niveau de consommation d’un gros bourgeois roulant BMW et habitant 300 m² qui n’est pas durable, mais aussi, hélas, celui de M. ou Mme tout le monde dans n’importe quel pays occidental. En l’an 2000, même un ouvrier d’usine, une caissière de supermarché, ou un employé de mairie vit très au-dessus de ce que la planète peut durablement supporter. Malheureusement, il ne s’agit pas d’idéologie ou de morale, mais de faits, et les faits sont têtus. Quand nous les ignorons, tout ce que nous gagnons est qu’ils se rappellent à nous au moment où cela nous plaira le moins. Ne faut-il pas plutôt choisir de les accepter, à tout prendre ?

Quid de la compétitivité des entreprises ?

C’est encore une question pour ceux qui n’ont pas lu le début de cette page ! Qui peut raisonnablement croire que l’économie en général ne va pas terriblement souffrir en cas de renchérissement brutal (c’est parfaitement vrai pour le pétrole), et qu’un renchérissement progressif du coût de l’énergie ne sera pas beaucoup plus facile à gérer par les activités productives ? Que l’énergie chère handicape l’activité économique est encore une idée reçue : elle se contente de l’orienter différemment. Ce qui fait mal n’est pas un prix élevé de l’énergie, s’il en a toujours été ainsi ou que cela arrive progressivement, mais une hausse brutale a par contre un effet direct et constatable sur l’activité économique si celle-ci est habituée à un prix bas. Notre industrie automobile se porte-t-elle mal parce que l’essence est chère en France ? Non : elle fait juste des plus petites voitures (qui se vendent très bien à l’exportation). La menace de la délocalisation, certes réelle dans certains cas de figure, est globalement une fausse menace : l’essentiel de l’activité économique est parfaitement « localisée » en France, et ne peut pas se déplacer ailleurs.

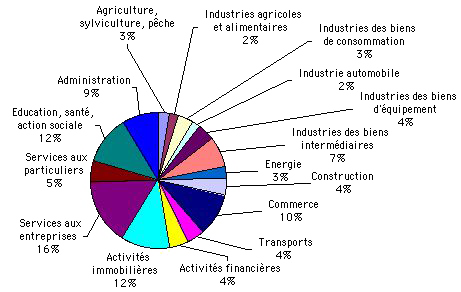

Répartition de la valeur ajoutée, en France, par activité.

Sont difficilement délocalisables : l’agriculture, les dépenses publiques (administration, éducation, santé), la quasi-totalité des services aux particuliers (garde d’enfants, ménage…) et aux entreprises, les activités immobilières (liées au patrimoine situé en France, quand même !), l’essentiel des transports, l’essentiel du commerce, l’énergie, la construction, et l’essentiel de l’industrie (les pondéreux ne se délocalisent pas « comme ça », et les PME non plus).

Source : INSEE/comptes de la Nation, 2004

En outre un changement des règles du jeu fait des perdants, mais aussi des gagnants, ce qui est cohérent avec une information figurant ci-dessus : il n’y a pas de lien entre le niveau de la fiscalité et le PIB par tête dans les pays de l’OCDE, le PIB étant l’indicateur économique « classique » pour mesurer la richesse, même s’il y a beaucoup à dire sur sa pertinence. Encore une fois, la fiscalité est une redistribution, non une confiscation : plus on prélève, plus il y aura d’entreprises fournissant l’état, plus il y aura de familles qui gagneront leur vie grâce à cela, et qui dépenseront leurs revenus en biens et services, tous les fournisseurs de l’état et des fonctionnaires contribuant bien évidemment à faire « tourner l’économie ».

Si nous montons les taxes sur les hydrocarbures, et que les fioulistes vendent moins de fioul, et Gaz de France moins de gaz, mais les artisans du bâtiment plus de doublages isolants, lesquels auront du être fabriqués par des entreprises des matériaux de construction, est-ce certain que l’économie globale en souffrira ? Beaucoup moins que d’un choc pétrolier dans un contexte d’énergie peu taxée…. Il faut à ce propos rappeler un énorme avantage de la TIPP : elle « amortit » considérablement les variations de prix de marché. En effet, cette taxe n’est pas proportionnelle au prix hors taxes (c’est à dire au prix de vente par le raffineur), mais uniquement basée sur des volumes ou des masses. De ce fait, elle reste constante – par litre – lors des fluctuations du prix non taxé. Comme elle vaut environ 65% du prix total (l’essence supporte aussi la TVA, qui est elle proportionnelle au prix avec toutes les autres taxes), voici ce qui se passe pour le prix à la pompe de l’essence – le diesel, c’est pareil ! – si le prix en sortie de raffinerie (donc HT) double (le prix initial est fixé à 1 euro par litre) :

| Prix de l'essence (€) | Avant | Après |

|---|---|---|

| Prix HT sortie de raffinerie | 0,20 | 0,40 |

| TIPP | 0,63 | 0,63 |

| TVA | 0,17 | 0,20 |

| Prix à la pompe | 1,00 | 1,23 |

Que se passe t-il si le prix HT en sortie de raffinerie double ?

En clair, si le prix en sortie de raffinerie est multiplié par deux, l’automobiliste ne voit qu’une augmentation de 23%. Dit autrement, plus la TIPP augmente, et plus nous sommes insensibles aux variations des prix à l’importation (donc à un choc pétrolier). Bien sûr, ce raisonnement s’applique aussi au gaz (parce qu’une hausse des prix de marché du gaz est tout aussi inéluctable), et même au charbon !

Ce qui semble donc une « hérésie » sur le court terme, puisque cela augmente les coûts de production, est en fait une excellente garantie sur le long terme, dès lors que l’on accepte l’hypothèse d’une consommation qui finira nécessairement par diminuer un jour.

En guise de conclusion…

En conséquence de ce qui précède, le meilleur service que pourrait nous rendre le gouvernement pour nous éviter des choses fort désagréables à l’avenir, et en particulier aux ménages modestes, qui sont aussi ceux dont les capacités d’adaptation face à l’adversité sont les plus limitées, serait justement de monter progressivement les prix des énergies non renouvelables par le biais des taxes, pour nous « déshabituer » progressivement d’un pétrole dont la baisse de la consommation est de toute façon inscrite dans la géologie, et pour éviter un remplacement par le charbon qui ferait « exploser le climat ». Personnellement, je vote pour le premier candidat qui promet de monter le prix des énergies fossiles de 3% par an dès qu’il est élu, sans limitation de durée, et sur tous les combustibles sans exception !