Question stupide, votre honneur : évidemment que non, l’économie ne peut pas décroître. Sauf à l’occasion d’épisodes aussi brefs qu’indésirables, la vocation de l’économie, c’est de croître, et en général nous croissons bel et bien, non mais sans blague !

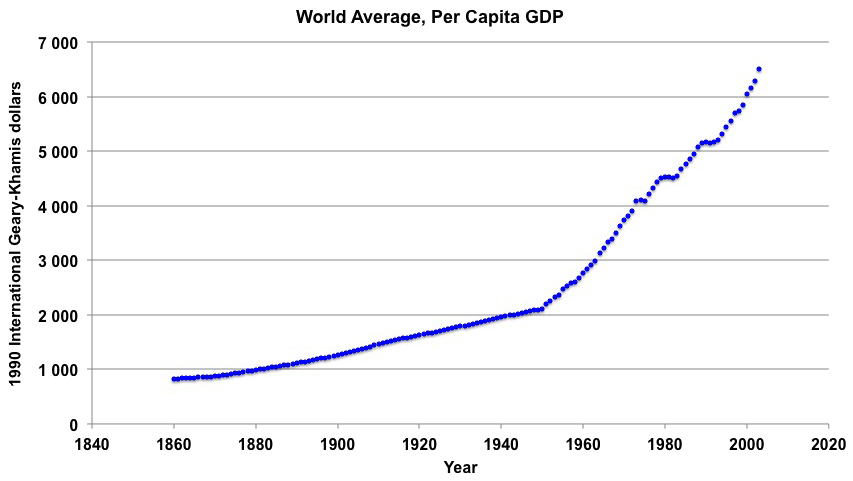

Evolution reconstituée du PIB par habitant (pour le monde dans son ensemble) de 1860 à 2003, avec une forme de monnaie constante.

Source : Maddison, 2010

Croissance de quoi, au fait ?

Que tout le monde affirme que la croissance est l’état normal de l’économie, c’est indéniable. Mais au fait, c’est quoi exactement la croissance ? En économie, cette « croissance » désigne généralement (malgré l’absence de complément de nom) quelque chose de bien précis : l’augmentation, d’une année sur l’autre, d’une grandeur qui s’appelle le Produit Intérieur Brut ou PIB, une notion qui date de juste après la Seconde Guerre Mondiale. Ce PIB a lui-même une définition très précise : il s’agit du « résultat final de l’activité de production des unités productrices résidentes ». Ouf ! Si nous décortiquons pas à pas, et que nous traduisons cela en Français, cela donne ce qui suit :

- il s’agit du « résultat final » de l’économie, c’est-à-dire des biens et services qui sont utilisés par un consommateur final. Le consommateur final, dans cette affaire, c’est celui qui utilise le bien ou service pour son propre compte, et ne va pas l’incorporer dans une production qui sera elle-même vendue ou transférée à un tiers. Par exemple, si j’achète un poireau pour le manger moi-même, je suis un consommateur final pour ce poireau. Par contre, si j’achète le même poireau en tant que restaurateur, pour fabriquer puis vendre de la soupe aux poireaux, ou en tant qu’épicier, pour simplement le revendre après l’avoir transporté, alors je ne suis pas un consommateur final pour ce poireau. Ce « résultat final » (ou « biens et services disponibles pour un usage final », ce que l’on trouve aussi parfois) concerne donc tout ce que les agents économiques (individus, mais aussi entreprises, administrations, associations, etc) consomment en propre. Il peut s’agir de biens durables (immeubles, voitures) ou pas, et cela inclut les variations de stock.

- ce « résultat final » doit provenir d’une « activité de production ». En fait, cette « activité de production » signifie le plus souvent « activité marchande », car c’est le seul cas de figure où la mesure du résultat est facile, à défaut d’être juste : on va valoriser la production… au prix de vente. Cela semble évident, mais en fait ca ne l’est pas du tout ! En effet, comment valoriser la production non vendue, en particulier tout ce que l’on appelle « services non marchands » ? Cela concerne une large part de l’éducation (l’Education Nationale n’envoie pas de facture quand votre gamin va à l’école), de la santé, de la justice, et plus généralement tout ce que des fonctionnaires font pour la collectivité sans se faire directement payer. Et encore, là nous avons un cas de figure facile, car même si le service est non marchand il y a eu échange monétaire : la collectivité a payé le médecin et l’enseignant. Il arrive que les services soient rendus sans aucun échange monétaire (le troc), auquel cas la comptabilisation devient un peu plus difficile encore, et enfin il arrive qu’il y ait production mais pas d’échange du tout.Ce dernier cas de figure concerne tout ce que le gens font pour eux-mêmes : les légumes de son propre potager (sauf si vous les vendez au marché), le ménage ou le bricolage que vous faites chez vous, le temps que vous consacrez à vos enfants, etc. Dans ce cas de figure, la production échappe généralement au PIB (quand il n’y a pas d’échange, en général on ne compte rien du tout). Et enfin ce qui apparaît « tout seul » n’existe pas dans le PIB : il faut la main de l’homme. Le poisson qui grandit tout seul dans la mer est inexistant dans le PIB jusqu’à ce qu’il soit éventuellement pêché et donc vendu, alors que le poisson d’élevage apparaît dans les inventaires du pisciculteur et existe donc dans le PIB.

- Enfin les « unités productrices résidentes » signifie que la production doit être effectuée sur le territoire national, peu importe qui possède l’unité de production (le critère est géographique, non capitalistique). Le passage d’une usine sous contrôle étranger ne change donc rien au PIB.

Ah ! J’allais oublier : le PIB est annuel. Dit autrement, il comptabilise la valeur de la production de l’année.

Comme cela a été indiqué plus haut, la production qui entre dans le PIB est justement celle qui n’est pas apparue « toute seule ». A nouveau, la croissance des arbres ou la reproduction des poissons ne sont donc pas dans le PIB, sauf si… c’est une conséquence de l’action humaine et qu’il y a échange marchand derrière. On voit tout de suite que le même bien peut donc être ou non dans le PIB selon le cas de figure, et en fait on va voir que cette manière de compter, que nous avons placée au panthéon de nos indicateurs, est une convention parmi N possibles, et va probablement nous emmener droit aux ennuis dans pas longtemps parce qu’elle reflète de moins en moins bien les flux physiques du monde qui nous entoure. Pour s’en convaincre, nous allons faire un petit cours d’économie, mais en se basant… sur les flux physiques.

Une grosse boule de 13.000 km de diamètre et moi et moi et moi

Au moment où les hommes apparaissent sur terre, ils vont se retrouver plongés dans le résultat de 15 milliards d’années d’évolution, plus ou moins quelques milliards. En effet, bien avant l’apparition des hommes et de leurs cours de bourse, la nature a amplement travaillé toute seule, et elle en a fait des choses qui nous sont utiles aujourd’hui !

- Elle a commencé par faire une première génération d’étoiles après le Big Bang. Ces premières étoiles, en fusionnant les seuls noyaux alors disponibles, à savoir des protons, ont créé, par fusions successives, tous les éléments de la table de Mendeleïev, de l’hydrogène à l’uranium, sans lesquels nous n’existerions pas,

- Puis, après quelques milliards d’années (environ 10, ce qui sera par exemple la durée de vie du Soleil), ces étoiles ont terminé leur vie, pour certaines au cours de gigantesques explosions thermonucléaires qui ont dispersé dans l’espace les éléments qui avaient été formés dans l’étoile, sous forme de (très gros) nuages de poussière,

- Ces nuages, au gré de leurs pérégrinations dans l’univers, se sont parfois retrouvés attirés par de nouvelles étoiles en formation. Ils se sont alors mis en orbite autour de la jeune étoile, et un processus de contraction (venant de la gravitation) a conduit d’abord à la formation de disques, puis de bandes, puis… de planètes. Ainsi est née la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années,

- Après quelques formalités diverses, comme se doter d’un océan (dont l’origine fait encore l’objet de débats scientifiques), et d’une atmosphère (probablement due pour une large part au volcanisme, lui-même dû à la radioactivité naturelle des roches qui a chauffé l’intérieur de la planète, ce qui fait que nous devons de pouvoir respirer à la radioactivité, c’est rigolo non ?), les choses sérieuses peuvent commencer : créer la vie. Après 4 milliards d’années, la lointaine descendance des êtres les plus primitifs (des espèces de bactéries) se compose de dizaines de millions d’espèces de virus, bactéries, plantes, animaux, dont une partie a, au passage, radicalement changé la composition de l’atmosphère.

Et puis nous voici, apparaissant dans cet environnement planétaire qui, évidemment, n’attendait que nous. Pour la suite de la démonstration, nous allons simplifier à l’extrême le fruit de ces 15 milliards d’années de dur labeur de la nature, en le décomposant en deux catégories de « ressources naturelles » (en fait toutes les ressources sont naturelles !) :

- celles qui ne peuvent pas se renouveler du tout, et sont apparues à la formation de la terre, et celles qui proviennent d’une lente accumulation survenue depuis, mais pour lesquelles le flux de renouvellement est parfaitement insignifiant à l’échelle de l’histoire humaine. Dans cette catégorie, nous allons trouver :

- des terres émergées, car la tectonique des plaques n’est pas assez rapide pour nous permettre d’espérer en avoir beaucoup plus (ou beaucoup moins) à l’échelle d’un siècle, et au sein de ces terres émergées nous avons trouvé des montagnes, des bassins sédimentaires, des roches de toute nature…

- des sols cultivables, qui mettent 100.000 ans ou plus à se constituer par sédimentation ou par érosion de roches,

- des hydrocarbures, qui mettent des dizaines de millions d’années à se reconstituer à partir du plancton océanique,

- tous les minerais, métalliques ou non, qui ne peuvent même pas se reconstituer une fois la planète formée,

- un océan, qui n’est pas « récupérable » si il devient subitement impropre à la vie

- un système climatique, qui engendre des conditions propices à la vie ici et un peu moins là,

- le bagage génétique de dizaines de millions d’espèces, qui fait partie de la biodiversité,

- etc,

- celles qui, pourvu qu’on les laisse un minimum tranquilles, ont une capacité de renouvellement très significatives à l’échelle du siècle. Dans cette catégorie, nous allons trouver essentiellement le résultat de l’apport solaire : l’eau qui tombe du ciel (à condition que le patrimoine climatique ne soit pas trop entamé), les végétaux et animaux (à condition que leur bagage génétique subsiste !), ou encore soleil et vent en direct.

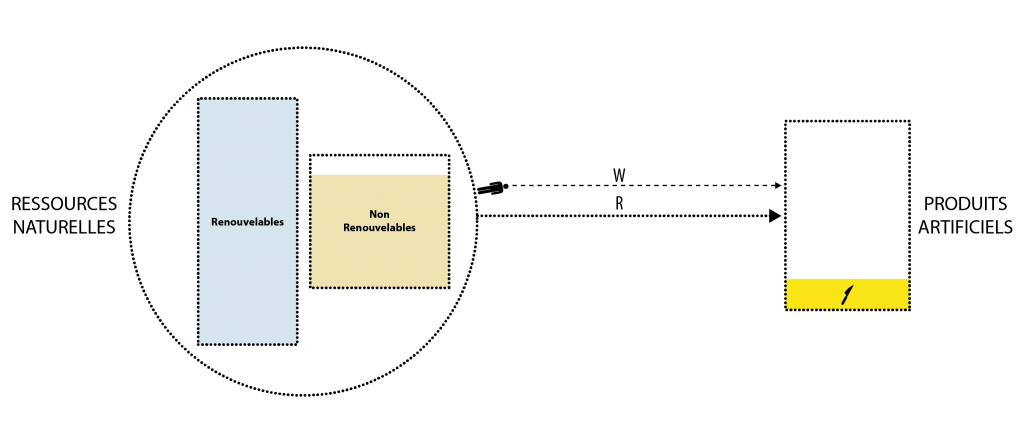

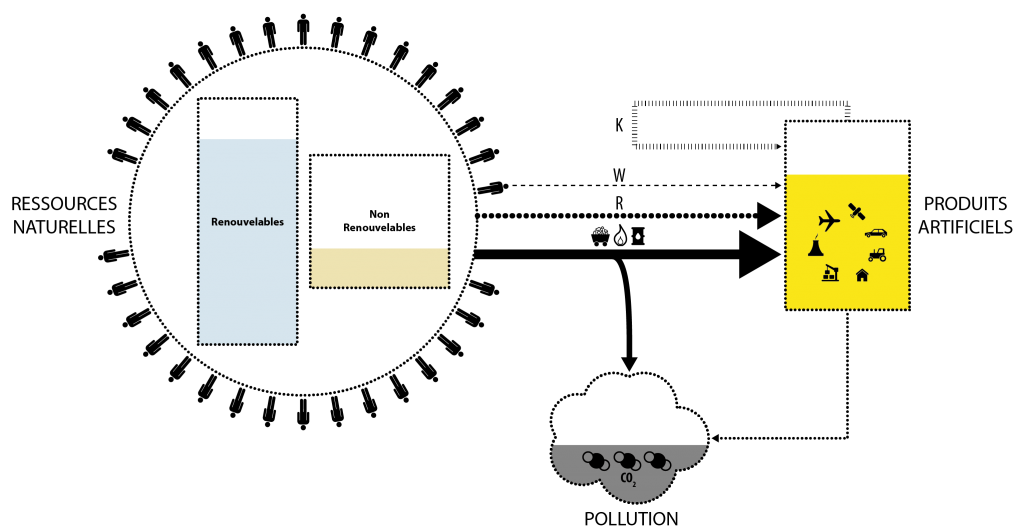

Représentation (très !) schématique de notre terrain de jeu lors de l’apparition des hommes.

L’immensité naturelle se compose de stocks qui se renouvellent tellement lentement – voire pas du tout – qu’ils sont non renouvelables à l’échelle du siècle, et de stocks qui se renouvellent rapidement à l’échelle du siècle. L’homme est encore inexistant comme force de la nature, et n’est donc pas représenté sur ce schéma.

Et voici le début de la production

A peine apparus, les hommes vont se mettre à produire. Produire, c’est très simple : les hommes piochent dans la nature, et transforment ce qu’ils y trouvent en « autre chose ». D’un point de vue physique, qu’il s’agisse de fabriquer un racloir en silex ou la fusée Ariane, ces activités productives consistent toujours à faire la même chose : transformer des ressources « naturelles » en produits « artificiels ».

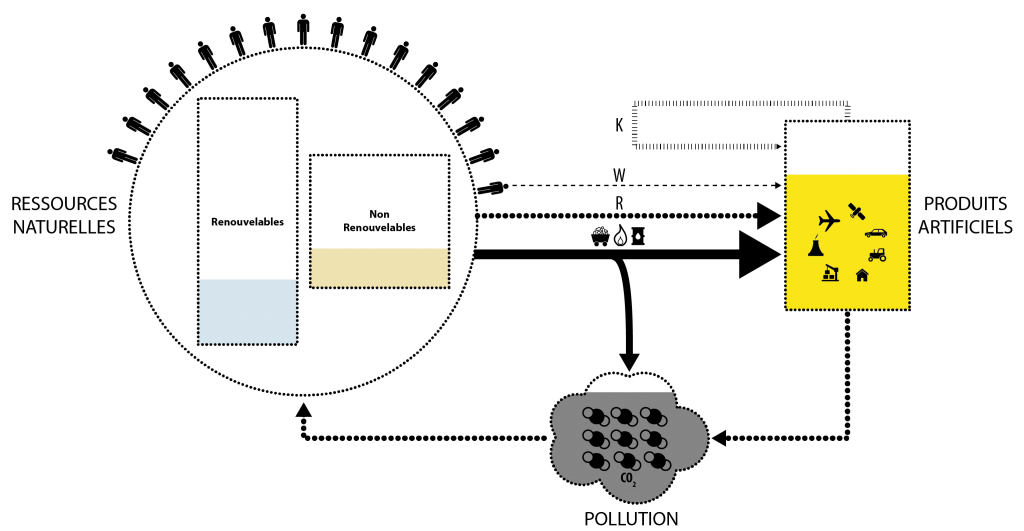

Représentation (très !) schématique de l’activité productive de notre espèce à ses début.

Avec des ressources naturelles (représentées par la lettre R) et du travail (représenté par la lettre W, de l’anglais Work), nous obtenons des produits agricoles ou manufacturés.

Au début de l’activité productive des hommes, les deux catégories de ressources n’ont pas connu le même destin :

- dès la première minute où nous avons commencé à piocher dedans, les stocks non renouvelables (par exemple les minerais métalliques, ou même les silex !) ont commencé à diminuer. Certes, aux débuts de notre activité la baisse n’était pas préoccupante à bref délai, mais elle était réelle. Lorsque la civilisation industrielle a commencé, grâce aux combustibles fossiles, l’évolution des stocks correspondants, qui ont mis 50 millions d’années ou plus à se former, a aussi été une baisse dès le début. Incidemment, les réserves prouvées de pétrole ou de gaz ne correspondent pas à la quantité extractible restante sous terre.

- par contre, aux débuts de l’activité humaine, les flux de prélèvement pour les ressources renouvelables restent inférieurs au potentiel de reconstitution des stocks, et le niveau des stocks renouvelables reste constant (les premiers ramasseurs de bois n’ont pas modifié le stock de forêts, et les premiers pêcheurs n’ont pas modifié la quantité de poissons sur terre, en première approximation).

Aujourd’hui, tout ce qui fait l’objet d’échanges marchands continue à être basé sur des prélèvements dans la nature : nous prenons des ressources naturelles (sols, photosynthèse, minerais, hydrocarbures, etc) et nous les « utilisons » pour en faire des produits, certains dits « naturels », même quand nous avons utilisé des auxiliaires artificiels (par exemple des pommes, qui sont récoltées avec un tracteur) et d’autres « artificiels » (par exemple une clé à molette).

Ce constat permet déjà d’en amener un autre : sans ressources naturelles, fini de PIB ! Et, ami lecteur, regardez autour de vous au moment où vous lirez ces lignes : tout ce que vous voyez ne sera que ressources naturelles, transformées de la main de l’homme ou non. Rien n’y échappe. Pourtant, n’a-t-on pas appris à l’école que la production demandait du capital et du travail, et apparemment rien d’autre ? Il faut certes capital et travail, mais aussi des ressources naturelles, et comme personne n’a payé un centime pour leur formation, elles sont gratuites dans nos conventions économiques.

Et voici la démultiplication des esclaves

Pendant longtemps, les hommes se sont contentés d’utiliser leurs muscles pour assurer leur subsistance. Du reste, les rapports de domination se traduisaient souvent par la mise au service du dominant de la force musculaire du dominé (esclaves, serfs, galériens, ou tout simplement ouvriers agricoles avant la mécanisation de l’agriculture). Et puis au fil de leur histoire les hommes vont découvrir qu’ils peuvent se faire aider par des forces extracorporelles. Les deux premières, historiquement, seront la conquête du feu, permettant d’avoir une source de chaleur plus puissante que notre seul métabolisme de base, la domestication des animaux, ce qui permet d’avoir une force mécanique supérieure à celle de l’humanité.

Mais, là encore, pendant longtemps cette énergie extracorporelle utilisée par les hommes reste insignifiante par rapport aux forces de la nature. C’est surtout au début de la révolution industrielle que cette énergie va commencer à changer les ordres de grandeur de l’impact de l’homme sur son environnement. Comme l’énergie est, par définition en physique, la grandeur qui caractérise la transformation du monde, l’accès de l’humanité à l’énergie abondante va démultiplier, toutes choses égales par ailleurs, sa capacité à extraire des ressources de l’environnement par un facteur 2, 5, 10, et désormais près de 200.

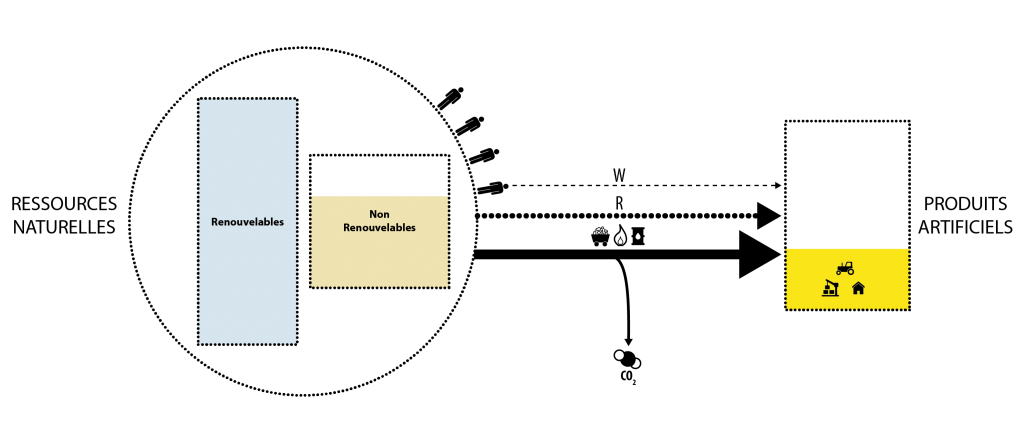

Représentation identique à la précédente, mais avec l’adjonction d’énergie (Charbon, gaz, pétrole), qui met à la disposition de chaque homme bien plus que sa force musculaire, et devient un formidable amplificateur des flux physiques provoqués par les hommes.

Avec de l’énergie, les hommes peuvent donc piocher plus vite dans les ressources (y compris les stocks d’énergie restants) et faire baisser le niveau des stocks non renouvelables plus vite.

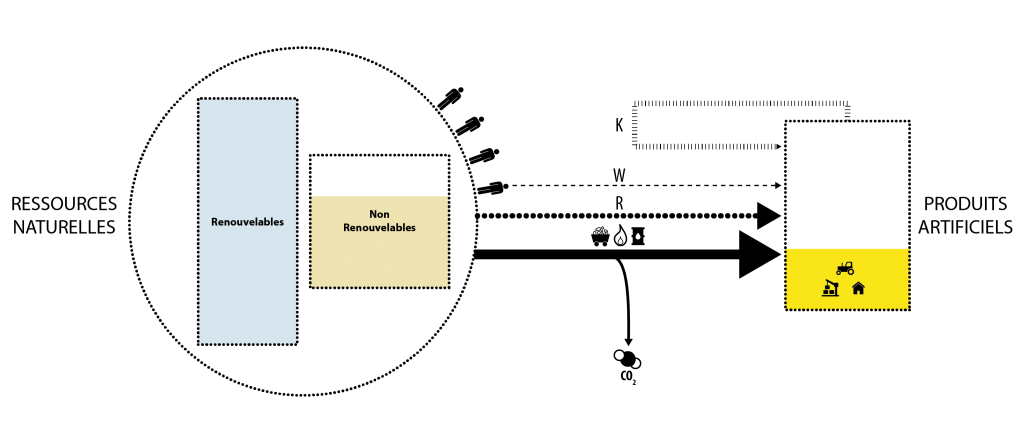

Et voici venir le capital

Qu’est-ce que le capital ? Rien d’autre que des biens ou des services qui ne disparaissent pas quand ils sont utilisés, ou du moins pas tout de suite. A la différence d’un tube de dentifrice, d’un ticket de cinéma, ou d’un morceau de pain, qui disparaissent tous quand on les utilise, un immeuble, un ordinateur, ou un train peuvent être utilisés longtemps sans disparaître, tout comme un brevet ou une marque.

Une autre version du capital correspond à une accumulation de biens – éventuellement utilisables une seule fois – qui peut être conservée sans qu’elle se détruise. La réserve de diesel d’un pompiste ou le stock de pommes d’un grossiste correspondent alors à cette définition. Mais, dans tous les cas de figure, le capital est physiquement « même pareil » qu’une brosse à dents ou un sac en papier : il est composé de ressources, prélevées dans la nature, et qui ont été transformées de la main de l’homme. Même un brevet ou un logiciel correspondent à cette définition : impossible de former ces « choses » à partir du vide intersidéral !

Le capital ne peut donc pas exister sans ressources naturelles, et généralement sans travail humain préexistant. Dans notre représentation du système productif en flux physiques, le capital n’est absolument pas un élément indépendant du travail ou des ressources, c’est juste une forme « d’épargne » constituée de ressources et de travail passés, et qui sert à améliorer la production future. Et, du reste, cette production future aura aussi besoin de ressources futures : avec juste du capital mais pas de ressources il n’y a pas de production.

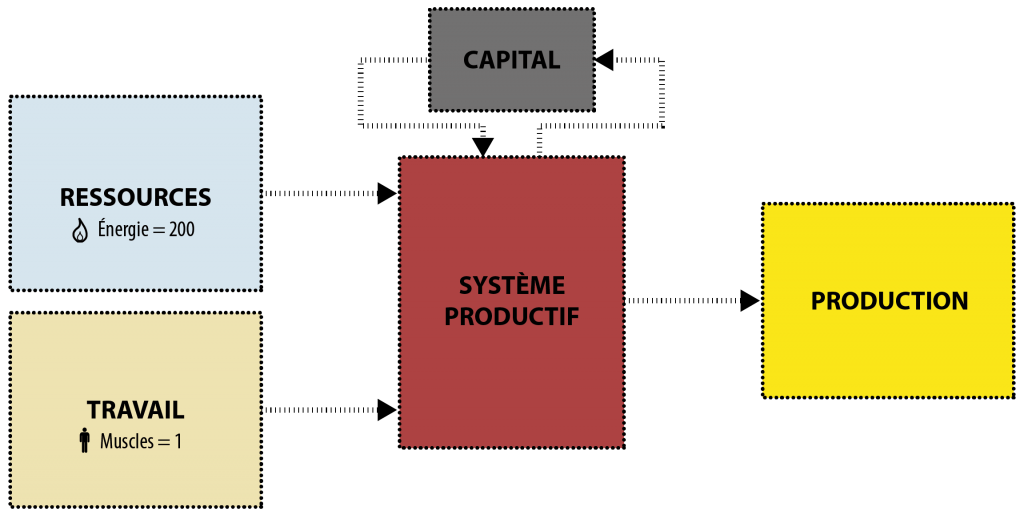

Représentation de notre activité productive intégrant le capital.

Le capital, constitué de travail et de ressources passées, permet d’augmenter le débit de la production future.

En clair, le capital est une boucle interne au système, et non un apport externe qui viendrait de Mars ou de Jupiter : on « réutilise » simplement une production passée issue du système lui-même.

Ainsi donc va notre système productif, utilisant des ressources, renouvelables ou non renouvelables, et du travail humain présent ou passé (s’appelant alors du capital) pour produire des choses comme des logements, des trains et des assiettes.

Comme la croissance est notre but quotidien, nous allons donc produire de plus en plus de choses par personne, devenir plus nombreux (ce qui compte un peu aussi !), ce qui conduit à une augmentation de plus en plus rapide des flux extractifs en provenance de l’environnement. Et un jour… le potentiel de renouvellement des stocks renouvelables se met à passer sous le niveau de prélèvement, avec pour conséquence que les stocks renouvelables (ou plus exactement qui étaient auparavant renouvelés) vont se mettre à baisser aussi.

Représentation de notre activité économique lorsque cette dernière est devenue plus importante.

Les stocks non renouvelables diminuent encore plus vite (rappelons qu’ils ne peuvent que baisser), et le flux de prélèvement dans les stocks renouvelables commence à excéder la capacité de renouvellement. Le niveau du stock commence alors à baisser.

Pour certains stocks auparavant renouvelables, cela a pu commencer il y a fort longtemps. C’est par exemple dès l’an mil que le stock forestier a commencé à diminuer significativement en Europe. La couverture forestière y est passée de 80% de la superficie européenne en l’an 1000 à 15% environ en l’an 1850. Ce mouvement de décroissance des stocks forestiers est toujours en cours aujourd’hui, essentiellement sous les tropiques.

Un autre stock auparavant renouvelé qui est actuellement en décroissance significative concerne les poissons, et cela a commencé dès l’an 1900 dans l’Atlantique Nord (ci-dessous). Le stock mondial de baleines avait même commencé à décliner significativement au 19è siècle !

Evolution de la biomasse dans l’Atlantique Nord entre 1900 et 2000.

Source : La Recherche, juillet 2002

En bref, quand elle devient trop importante, notre activité de transformation ou de prédation se met à entamer tous les stocks, à la fois renouvelables et non renouvelables.

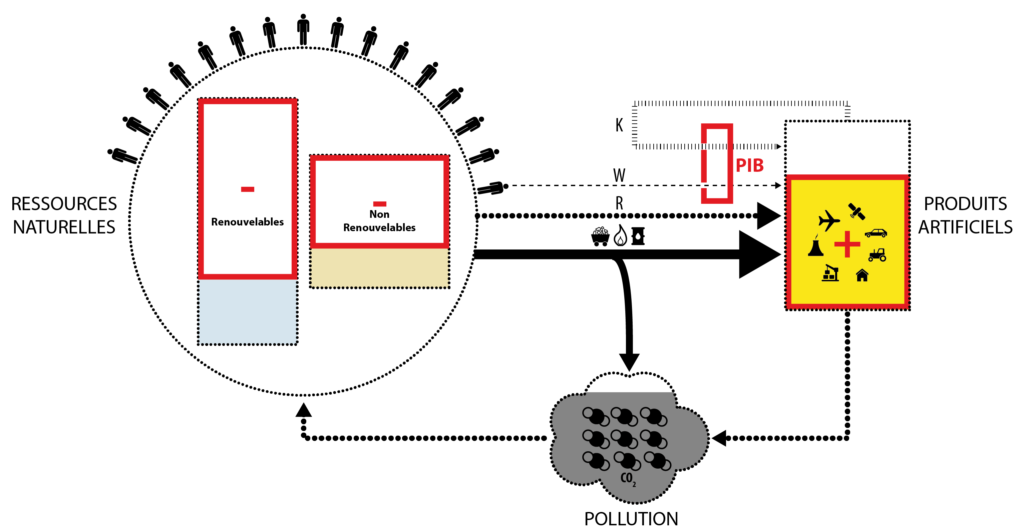

Et voici venir la pollution

Jusqu’à maintenant, nous avons limité notre analyse aux conséquences sur l’amont de notre activité de production. Mais cette dernière a une autre conséquence, qui va croître avec les flux physiques manipulés : elle crée ce que l’on appelle de la pollution. La pollution, ce n’est rien d’autre que la dissémination dans l’environnement de sous-produits indésirables de notre activité, qui a été représentée sur le graphique ci-dessous par un petit nuage… gris.

Représentation de notre activité productive en incluant la pollution.

Un peu de pollution, tous les êtres vivants en produisent. Mais là encore tout est affaire de proportions, et, si la pollution devient suffisamment importante, elle va excéder la capacité d’absorption des stocks naturels, et donc elle va dégrader la qualité des actifs naturels restants, ce qui s’assimile à une diminution supplémentaire des stocks.

Par exemple, un surplus significatif de CO2 dans l’air va engendrer un changement climatique ou une acidification de l’océan, et nous pouvons considérer cela comme une « dégradation du stock » (de fait, nous n’avons qu’un seul océan, si celui que nous avons devient trop acide, on ne peut pas aller en chercher un autre au magasin).

Représentation de notre activité économique en incluant les effets de la pollution, c’est-à-dire une baisse encore accrue du niveau des stocks disponibles pour nos futures activités.

Nous voici donc avec un diagramme à peu près complet de notre activité productive vue sous l’angle physique : elle consiste à diminuer les stocks naturels, renouvelables ou non, pour augmenter les stocks « artificiels », en créant à cette occasion de la pollution qui va entamer un peu plus les stocks naturels, avec un décalage dans le temps en général. Ce faisant, nous venons juste de réinventer l’eau chaude, puisqu’il y a 40 ans déjà l’équipe emmenée par Dennis Meadows avait fait exactement le même travail de représentation des flux physiques de notre activité productive, vulgarisé sous le nom de « Rapport du Club de Rome ». Leurs conclusions n’étaient pas spécialement rassurantes !

Et voici venir les services… « dématérialisés » ?

Mais… tout cela vaut-il aussi pour les services ? En effet, jusqu’à maintenant, nous avons considéré l’économie comme si elle ne fournissait que des produits, or il y a tout un pan de l’économie qui concerne les « services », parfaitement dématérialisés comme il se doit, et qui ni ne consomment de stocks naturels, ni ne créent de pollution. Heu… en sommes nous si sûrs ?

L’examen des flux physiques va hélas nous faire déchanter : il n’y a pas de services sans énergie ou sans matière. Pour commencer, une large partie des services (au sens de l’INSEE) sont de gros consommateurs d’énergie, puisqu’il s’agit soit de transports, soit d’activités immobilières. Or transport et bâtiments, mis bout à bout, c’est 70% de l’énergie consommée en France (et dans les autres pays industrialisés la proportion n’est pas très éloignée). Et si nous regardons les choses d’un peu près, l’essentiel des autres services ne peuvent exister… sans produits manufacturés « quelque part ailleurs ». Rapide florilège :

- le commerce (un pan significatif des services) n’existe pas sans production d’objets à vendre (industrie ou agriculture parfaitement matérielles), sans transports et rarement sans bâtiments, l’un et l’autre étant consommateurs de ressources. Même le commerce d’autres services (par exemple des forfaits téléphoniques) n’existe pas sans les flux physiques engendrés par les services vendus (pour l’exemple choisi, il faut construire le réseau téléphonique, les terminaux, faire tourner des centrales électriques…. et tout cela est matériel en Diable),

- les activités bancaires et financières (autre gros pan des services) n’existent pas sans industries à qui elles prêtent, sans construction de logements ou de voitures (parfaitement matérielles) pour prêter aux particuliers (les prêts immobiliers et auto sont à l’origine d’une large partie de l’activité bancaire), sans ordinateurs (la fabrication de l’informatique est une industrie parfaitement matérielle : métallurgie, chimie, métaux, électricité au charbon et au gaz, etc), sans services postaux (pleins de camions) ou de télécoms (qui sont matériels en diable : tranchées, câbles, équipement électroniques, maintenance, etc), et on pourrait continuer la liste un certain temps,

- l’enseignement n’existe pas sans beaucoup de temps disponible pour apprendre, donc beaucoup d’esclaves mécaniques pour travailler à notre place pendant que nous étudions (regardez où ont lieu les études longues : bien plus dans les pays qui consomment beaucoup d’énergie que dans les pays très sobres !). En termes purement économiques, il faut des impôts, prélevés sur les activités productives (qui doivent donc exister !), pour payer l’enseignement.

- la garde d’enfants (un des premiers métiers en France en termes d’effectifs) n’existe que si… les parents sont indisponibles pour garder leurs mouflets, parce qu’ils travaillent en dehors de leur domicile, donc dans une activité productive dépendante de ressources naturelles. Accessoirement, dans notre monde moderne, même pour garder des enfants il faut un local, qui est matériel, des transports, qui sont matériels, etc,

Bref la liste ci-dessus pourrait être continuée un certain temps (et même un temps certain), pour montrer que les services sont bien les « associés » de l’industrie et de l’agriculture productive, et non leurs successeurs dématérialisés et indépendants. L’opinion courante qui voudrait que les sociétés industrielles soient en train de se dématérialiser parce que la part des services augmente est un mythe. L’examen des faits montre que, en valeur absolue, les flux physiques n’ont jamais été aussi élevés qu’aujourd’hui, y compris par personne, et c’est la seule chose qui compte !

Le PIB : confondre flux et stocks

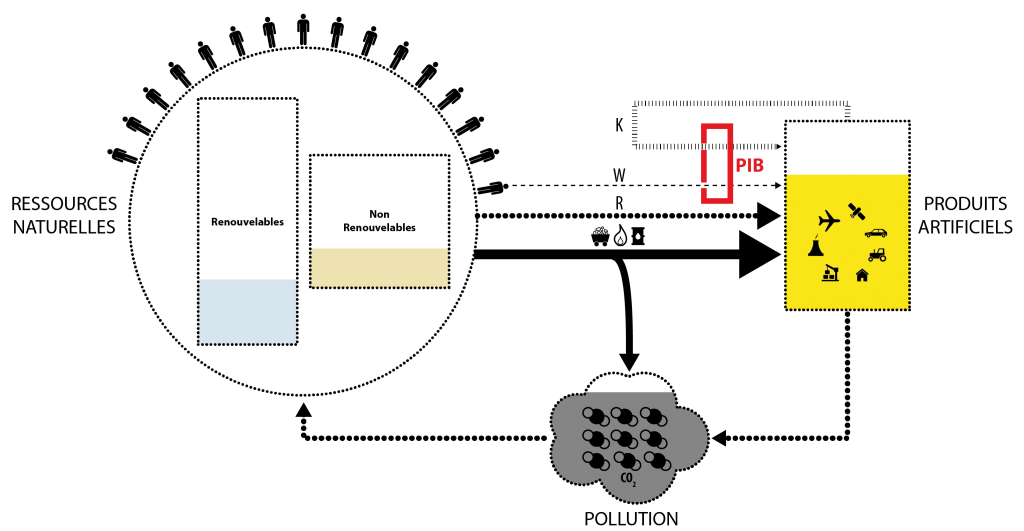

Mais revenons à nos moutons, c’est-à-dire au PIB évoqué au début de cette page. Car ce PIB, il correspond à quelque chose de bien précis dans notre approche « physique » de l’économie : il mesure la composante purement humaine de la production, c’est à dire la valeur ajoutée amenée par les hommes au substrat de ressources naturelles indispensables par ailleurs.

Représentation de notre activité économique comme ci-dessus.

Le PIB est par construction même la mesure de la valeur ajoutée des hommes quand on va des ressources naturelles, à gauche, aux produits et services finaux, à droite.

En effet, comme la nature ne se fait pas payer pour nous avoir fourni 15 milliards d’années d’évolution, mais les hommes si dès qu’ils travaillent une heure, on va retrouver dans le prix d’un produit ou service uniquement la part humaine (celle qui a été payée) et non la part « naturelle » (en gros les consommations de stocks naturels et la pollution) qui n’a été payée à personne. Vous vous rappelez vos vieux (ou pas si vieux !) cours d’économie ? La production est une fonction du capital humain (K) et du travail humain (W) : P = F(K,W). Ne cherchez pas les consommations de stocks naturels dans l’économie classique : elles n’y sont pas !

Et du reste, ceci expliquant cela (le fait qu’on ne paye que des hommes), le PIB est aussi égal à la rémunération totale des acteurs humains qui ont concouru à la production des biens et services « finaux »… à partir de ressources naturelles gratuites. Bien sûr, il arrive que l’on paye quelque chose à quelqu’un pour disposer d’une ressource, mais ce quelqu’un n’est jamais celui qui l’a créée, ou qui a le pouvoir de la reconstituer, il en est juste le propriétaire du moment. Personne ne peut créer du calcium ou du minerai de fer d’un coup de baguette magique !

Par définition, le PIB est donc égal à l’empilement des salaires, plus-values, rentes et rémunérations diverses des hommes et des « agents économiques », ce qui explique pourquoi on aime tant qu’il augmente. Mais là où nous commençons à prendre nos désirs pour des réalités, c’est quand nous pensons qu’un PIB en hausse signifie un enrichissement de la société.

Qu’est-ce qu’un enrichissement ? En général, c’est un accroissement de son patrimoine net (car il ne faut pas oublier de déduire ce que l’on doit si on s’est endetté pour acquérir des biens), et non de ses revenus : si je double mon salaire mais que mes charges triplent, j’augmente peut-être mon train de vie (qui est caractérisé par mes charges), mais mon patrimoine va diminuer (je m’endette). Mieux : si mes revenus augmentent, mais que mes charges augmentent systématiquement plus vite, il suffit d’attendre et je n’aurai plus de patrimoine, et je ferai faillite.

On voit donc que non seulement le patrimoine n’évolue pas nécessairement comme les revenus, mais surtout qu’il est le résultat d’un bilan : son évolution est la différence entre ce qui entre et ce qui sort. Or pour notre activité économique globale (le PIB), la convention a été de compter ce que nous créons mais pas ce que nous consommons. Or nous consommons des ressources naturelles, soit comme facteur de production, soit en conséquence de la pollution que nous créons.

Le prix des « ressources naturelles » (par exemple le prix du pétrole) n’est rien de plus que la rémunération du travail et du capital humain nécessaires à leur extraction de l’environnement (gratuit) et à leur mise à disposition. Dans cette affaire, on ne compte que des sommes en plus, et jamais rien en moins : le PIB est donc un chiffre d’affaires sans charges.

S’intéresser uniquement au PIB pour mesurer le bon état d’un pays (ou de l’humanité), c’est donc comme mesurer uniquement le chiffre d’affaires d’une entreprise (ou en fait, pour que le parallèle soit exact, à sa masse salariale), sans s’intéresser à son résultat (ou sans s’intéresser à son patrimoine, ce qui revient un peu au même). De fait, dans un univers sans contraintes, les entreprises font quasiment toutes des résultats, au surplus avec un pourcentage du chiffre d’affaires qui se trouve dans une fourchette assez « classique ». Ne regarder que le chiffre d’affaires est alors une bonne approximation de son état de santé. Mais en univers chahuté cela n’est plus vrai du tout ! Si, malgré un chiffre d’affaires en croissance, une entreprise est constamment déficitaire, elle finira (assez rapidement au demeurant) par faire faillite, car son patrimoine finira par disparaître.

Il en va de même pour notre PIB : si ce dernier (qui est l’équivalent d’un chiffre d’affaires), malgré une hausse continue, engendre des charges futures – mais non comptabilisées – supérieures au produit de l’année considérée, nous ne sommes en croissance qu’en apparence. Or des charges, dans notre activité économique, il y en a bien :

- les prélèvements de ressources non renouvelables, ou de ressources renouvelables au-delà du seuil de renouvellement, devraient donner lieu à une espèce de « dotation aux amortissements » (tous ceux qui sont un peu familiers de la comptabilité d’entreprise devraient comprendre !),

- les dommages futurs liés à la pollution devraient donner lieu à une forme de provision pour risque.

Une « bonne » comptabilité nationale, dans notre affaire, devrait, comme pour une entreprise :

- compter en positif les biens que nous avons créés,

- dans le même temps, compter en négatif les ressources que nous avons consommées (par exemple la diminution des stocks d’hydrocarbures), ou les stocks que nous dégraderons plus tard à cause de notre activité présente (ce qui est le cas pour le changement climatique).

Représentation schématique de la comptabilité qui serait appropriée pour savoir si nous nous enrichissons.

Ce que nous créons est compté en positif, ce que nous avons détruit en négatif, et c’est juste si la différence des deux est supérieure à zéro que l’on peut parler d’enrichissement !

Cet examen sous l’angle « physique » de nos activités productives permet donc de comprendre que le système macroéconomique que nous avons construit, en omettant la composante ressources, est…. complètement faux. Tant que les stocks étaient immenses au regard de l’activité humaine, compter leur diminution pour rien était à la rigueur acceptable, mais, deux siècles après la création de l’économie classique, la taille des stocks n’est plus du tout immense en regard de la prédation annuelle de l’humanité, et pourtant nous avons gardé la même convention consistant à ne pas se soucier du niveau du stock qui alimente notre production.

Rien d’étonnant à ce que nous ne voyons pas venir les crises : rien n’est prévu pour !

Représentation schématique de l’économie apprise à l’école : la production vient du capital et du travail.

Du coup, si nous n’avons pas assez de production, il faut créer les conditions de l’injection dans le système de plus de capital et plus de travail, et le tour est joué.

Une variante consiste à tirer la consommation, pour tirer la production, ce qui permet « d’appeler » du travail… qui créera du capital qui remboursera la dette créée en stimulant la consommation (par le crédit ou les subventions).

Ne manque-t-il pas un petit quelque chose ? Car depuis 1975 les économies occidentales ont injecté sans relâche du capital et du travail dans l’économie, et pourtant la production ne croît pas aussi vite que souhaité !

Représentation schématique de ce qui se passe en vérité : la production consiste à transformer des ressources avec du travail, et la création de capital n’est qu’une boucle de rétroaction interne au système.

(je n’ai rien inventé, c’est exactement comme cela que le capital était traité « physiquement » dans le « rapport du Club de Rome »).

On comprend bien, avec ce schéma, que si nous avons plein de capital et plein de travail, mais pas de ressources, nous n’aurons pas de production !

Il en va de même si le travail est essentiellement fourni par des machines consommant plein d’énergie et que nous nous mettons à ne plus avoir assez d’énergie.

Comme le PIB mesure le flux qui va du stock naturel vers le stock « artificiel », plus il croît, plus vite le stock naturel diminue (sans que nous ne nous rendions compte de cette dernière donnée à l’avance, puisque rien n’a été mis en place pour surveiller le niveau du stock). A un moment, le stock naturel résiduel sera devenu trop faible pour permettre au PIB de continuer à croître. Nous serons alors beaucoup trop avancés dans la dégradation du système pour réagir à temps « sans casse ». Ce n’est pas en une semaine que nous allons casser puis reconstruire les infrastructures, les métiers, les schémas de pensée, les outils économiques, les organisations, et substituer les ressources quand le système sera trop désorganisé !

L’une des causes de cette « casse » sera bien évidemment un effondrement des flux qui vont des stocks (trop entamés) vers les productions « humaines », et qui est le seul que nous mesurons actuellement. Dit autrement, tant que nous ne voyons pas de salut en dehors de la croissance du PIB, son effondrement est à peu près certain.

Du PIB au « résultat net »

Pourrions-nous compter autrement ? Faisons un essai. Le produit intérieur brut de l’humanité s’est élevé en 2010 à environ 60 000 milliards de dollars. Pour permettre cette production de biens et services de toute nature nous avons :

- consommé (donc détruit) environ 3,9 milliards de tonnes de pétrole, à peu près 2,7 milliards de tonnes équivalent pétrole de gaz, et 6,7 milliards de tonnes de charbon (source : BP Statistical Review),

- émis dans l’atmosphère environ 50 milliards de tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre, engendrant une perturbation climatique future qui va durer au moins des milliers d’années,

- utilisé (donc détruit) un milliard de tonnes de minerai de fer, et de quelques milliers de tonnes à quelques centaines de millions de tonnes pour les autres minerais (du cuivre à l’indium, en passant par à peu près tous les éléments du tableau de Mendeleïev),

- déforesté entre 10 et 15 millions d’hectares de forêts (sur une superficie mondiale qui fait à peu près 3,6 milliards d’hectares),

- et encore artificialisé quelques dizaines de milliers de km², supprimé des espèces vivantes, acidifié un peu l’océan, réduit certains stocks de poisson, diminué la banquise, rendu obèse un peu plus de monde, et la liste des « moins » vous aura endormi(e) avant qu’elle ne soit terminée.

Question : à partir de quelles valeurs pour tout cela est-ce que nous nous fourrons le doigt dans l’œil jusqu’au plexus en pensant que nous nous sommes globalement enrichis cette année là ? Car le véritable enrichissement n’est acquis que si la valeur marginale des biens que nous avons créés en 2010 (c’est-à-dire le PIB de l’année) est supérieure à la valeur marginale des stocks « naturels » que nous avons détruits (tout de suite ou de manière différée) pour y parvenir. Le jeu vaut à l’évidence la chandelle quand nous consommons les premières centaines de grammes de minerai de fer pour faire le premier couteau et la première roue : la valeur ajoutée est alors très forte pour une dégradation des actifs naturels imperceptible.

Mais, avec les volumes de prélèvement qui augmentent, c’est de moins en moins vrai. Aujourd’hui, certains flux de prélèvement ont été multipliés par un facteur 1.000 ou 10.000 par rapport aux débuts de l’économie classique, quand ce système qui ne tient pas compte des ressources naturelles a été mis sur pieds !

Et lorsque la dégradation du stock devient plus importante que le bénéfice de la production marginale, nous nous sommes appauvris et non enrichis, malgré un chiffre d’affaires (un PIB) en hausse. Et une fois que nous avons franchi le seuil de la « vente à perte », cela signifie que les stocks sont significativement entamés et que les quantités résiduelles « valent cher », et donc que la consommation – croissante – que nous en ferons l’année suivante vaudra encore plus cher, et donc nous vendrons encore plus à perte en les utilisant pour fabriquer des objets qui eux ne sont pas considérablement plus valorisés.

Ce raisonnement peut également s’appliquer aussi à l’échelle micro-économique (ou « locale »), avec par exemple une conséquence qui amusera (enfin c’est une manière de dire…) peut-être le lecteur. Supposons que toute entreprise qui émet des gaz à effet de serre (c’est-à-dire en fait toute entreprise, parce qu’il suffit d’avoir une voiture ou une chaudière de bureau pour être dans ce cas) doive obligatoirement inclure dans ses comptes une « provision pour remise en état du climat ». Comme la limite supérieure d’une telle provision est infinie, il est facile de voir qu’avec un niveau approprié – et pas plus stupide qu’autre chose – de valorisation du risque futur, plus aucune entreprise ne fait de bénéfice.

Le résultat de n’importe quelle entreprise est donc, aujourd’hui, conventionnel : il ne tient que dans l’ensemble actuel de règles, lois et usages que nous avons, mais en prenant d’autres conventions, encore une fois pas plus idiotes qu’autre chose, les résultats du CAC 40 deviennent nuls ou négatifs en permanence, et le PIB « corrigé » baisse d’année en année.

La conclusion de cette affaire est d’une simplicité biblique : la multiplication des goulets d’étranglement sur la disponibilité en ressources naturelles, à commencer par les stocks de pétrole, et un climat stable pour suivre, va rendre de plus en plus difficile le maintien d’une croissance économique. En toute bonne logique, en prolongation tendancielle, des crises économiques que « personne ne voit venir » vont hélas se produire de plus en plus souvent, alors même que nous croulons sous le capital humain (dont le capital financier) et sous la main d’oeuvre disponible, mais nous n’aurons tout simplement plus de ressources à donner à transformer aux usines rutilantes employant des ouvriers l’arme au pied. Il est urgent de changer de lunettes !